Un nouveau prêt du FMI à Sao Tomé-et-Principe (STP) est en préparation, dans le cadre du programme spécial d’assistance contre les effets de la crise économique qui a accompagné la pandémie de covid-19. Comme d’habitude, les prêts de la Banque mondiale et du FMI sont accordés en échange d’une forte ingérence dans la direction politique et économique du pays. C’est à la population de Sao Tomé que revient la décision d’accepter ou non ces conditionnalités, qui entraîneront inévitablement une désorganisation de l’économie, ainsi qu’une augmentation de la dépendance extérieure et des inégalités sociales.

Lorsque l’on s’immerge dans l’exubérance de la forêt et que l’on gravit les sentiers de montagne de Sao Tomé, on ne peut manquer de remarquer la présence de cacaoyers, s’abritant à l’ombre d’arbres dressés qui semblent vouloir percer le ciel. Curieusement, ces arbres qui abritent les cacaoyers ne sont pas indigènes – ils ont été amenés de très loin par le colonisateur portugais. Pourquoi a-t-il pris la peine de couper la forêt indigène et de la remplacer par des espèces exotiques ?

D’abord, parce que la plantation de la canne à sucre (dans la première phase de la colonisation), du cacao, du café et d’autres produits d’exportation était une activité suffisamment lucrative pour justifier le coût de l’acheminement de milliers d’esclaves venu·es du continent africain. C’est ainsi que commença la colonisation d’une île qui n’avait jamais été habitée par des êtres humains – un paradis vierge qui n’avait jamais été témoin de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Ensuite, parce que les arbres indigènes suffisamment hauts pour protéger les cacaoyers avaient une autre propriété : ils produisaient du bois de bonne qualité et étaient donc recherchés par la population pour construire de bonnes maisons. Afin d’empêcher les travailleur·euses de recourir à ce que la nature leur offrait gratuitement, le colonisateur a remplacé les espèces locales par d’autres, dont le bois, une fois coupé, pourrit en quelques semaines et devient inutile. Ce sont les premiers signes de la « mission civilisatrice » du colonisateur portugais.

En s’enfonçant dans la montagne, une autre surprise nous attend : immergés dans la végétation luxuriante, se cachent de nombreux vestiges de constructions humaines. C’est un paysage de ruines archéologiques usées, tronquées, rongées par la nature, mais toujours évidentes : tronçons de voies ferrées, squelettes de machines lourdes, fondations de bâtiments d’usine, ébauches de centrales hydroélectriques jamais achevées. D’où viennent toutes ces ruines ? Pourquoi ces infrastructures n’ont-elles pas été entretenues, rénovées et utilisées pour le bien de toute la population ? La réponse se trouve dans la phase finale de la colonisation.

Aujourd’hui, l’espérance de vie moyenne d’un·e Sao Toméen·ne à la naissance est d’environ 68 ans. Sao Tomé-et-Principe (STP) est devenu indépendant à la mi-1975. Certain·es se souviennent encore de la fin de l’époque coloniale, lorsque les patrons européens ont quitté l’île en l’espace de 48 heures. L’impétuosité de la fuite en dit long sur la manière dont les élites au pouvoir ont traité la population et sur la panique qui les a saisies lorsqu’elles ont réalisé qu’à partir de ce moment, les rôles pouvaient être inversés et qu’elles seraient laissées à la merci de la population. La peur aveugle qui les a poussées à fuir en désordre peut être mieux comprise à la lecture d’une petite histoire de Jorge de Sena, qui décrit le sport des colons pendant leurs heures d’ennui : la chasse aux noirs. C’est un de ces cas où la fiction, aussi ingénieuse soit-elle, se limite finalement à projeter une pâle image de la sombre réalité.

Dans la débandade générale, les techniciens, une partie de l’équipement de production et le capital sont tous partis. Il ne restait que les ruines d’une époque coloniale, des éléments d’infrastructure qui ne pouvaient être utilisés et remis en service, car cela aurait nécessité des capitaux et des connaissances techniques qui avaient pris le large. Tel est l’héritage de la « mission civilisatrice » portugaise – une lourde dette culturelle, industrielle et financière qui a semé la destruction économique, laissant les habitant·es de STP sans équipement, décapitalisés et sans emploi.

- Des escaliers vers nulle part : des ruines industrielles de l’époque coloniale

- (photo CC BY-NC de Eduardo Ascenso Pires)

Heureusement, les deux îles se trouvent sur l’équateur, où la nature généreuse se prête bien aux différents types de glanage. Mais le salaire minimum d’un fonctionnaire est d’environ 100 € par mois (selon la Banque mondiale), et ceux qui travaillent dans une entreprise privée ne reçoivent probablement pas plus de 50 € par mois – bien en dessous du seuil de subsistance calculé par diverses institutions internationales. Le chômage étant très répandu, une grande partie des habitant·es de STP vivent pratiquement sans le sou et survivent dans l’économie souterraine, qui génère au moins 42 % de la richesse produite dans le pays.

Cependant, certaines infrastructures essentielles font défaut : toute forme de développement humainement décent et économiquement viable est impensable sans un flux permanent d’énergie. La première chose que le visiteur non averti remarque en arrivant sur l’île est qu’il n’y a pas d’électricité pendant la majeure partie de la journée (sauf dans les établissements touristiques et les établissements publics, qui disposent de leurs propres générateurs). C’est d’ailleurs l’une des sources de la dette et des coûts de production du pays : l’importation de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Et pourtant, il y a suffisamment d’eau qui coule dans les montagnes, de lumière les jours sans pluie et de vent venant de la mer pour alimenter une panoplie d’énergies renouvelables – si seulement tous les anciens colonisateurs du monde étaient disposés à transférer les technologies et les capitaux nécessaires à Sao Tomé-et-Principe (au moins dans la même proportion qu’ils en ont retiré).

C’est dans ce paysage de misère (selon les normes européennes, bien entendu) que le FMI propose d’accorder un prêt de 2,48 millions de dollars, dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (EFC en anglais), convenue [1] avec STP pour 40 mois, sur un crédit total de 18,15 millions d’USD, correspondant à 90 % de la quote-part du pays au FMI. Soyons clairs : 2,48 millions de dollars, c’est à peu près le prix d’un appartement de luxe dans le centre de Lisbonne (la capitale de l’ancien colonisateur). En comparaison, une modeste centrale hydroélectrique dans les cascades de la montagne coûterait au moins 100 millions de dollars rien qu’en machines, sans parler des coûts de planification, d’installation et de transport des matériaux nécessaires à sa construction.

Mais l’avarice du prêt n’est pas le cœur du problème. Comme d’habitude, le FMI assortit le prêt (et les prêts précédents) de conditions, notamment l’introduction de la TVA (une taxe prélevée sur les consommateurs au moment de l’achat) et un plafonnement du financement et des dépenses de l’EMAE, l’entreprise publique chargée de l’approvisionnement en eau et en énergie. Il est clair que le FMI a en ligne de mire la future privatisation de l’eau et de l’énergie. Dans le même temps, des pressions sont exercées pour accélérer le développement du tourisme.

Un plan plus obtus, du point de vue de la planification économique, serait difficile à concevoir : développer le tourisme sans énergie, même pas pour charger un téléphone portable, et encore moins pour alimenter une buanderie ou un réfrigérateur, est délirant. Réduire les investissements et les dépenses de l’EMAE revient à obliger tout le monde (y compris les touristes) à vivre sans eau courante, à la lumière des bougies, et à laver son linge dans la rivière, comme le font les femmes de STP – non par choix, ce qui peut être amusant, mais par nécessité, ce qui est regrettable.

Le projet d’introduire la TVA est abstrus, étrange à la réalité locale, où l’économie informelle règne en maître. Attention, nous ne parlons pas d’une économie parallèle moralement répréhensible, corrompue ou criminelle, mais plutôt du seul moyen possible de survie quotidienne pour les familles, réalisé de manière innocente, dans une société ravagée par le chômage. Dans ces conditions, l’application de la TVA – retardée à plusieurs reprises et à juste titre par les pouvoirs publics, malgré l’insistance du FMI et de la Banque mondiale depuis plusieurs années – ne peut être imposée que par la force brute.

Le FMI et la Banque mondiale agissent à STP comme ils l’ont fait partout depuis leur création en 1944 : en tant qu’usuriers, comme n’importe quelle banque privée – ils pensent que, simplement en prêtant quelques sous préalablement accumulés (aux dépens des emprunteur·euses/travailleur·euses elleux-mêmes, puisqu’il n’y a pas d’autre moyen sur terre d’accumuler des richesses et du capital), ils ont le droit d’imposer au peuple une certaine façon de vivre et d’organiser les relations sociales. Il serait important que la société san-toméenne réponde que c’est à la population locale, et non au FMI, de décider si elle préfère vivre comme ceci ou comme cela, avec plus ou moins d’énergie, avec ou sans TVA, avec ou sans tourisme.

La TVA aura des répercussions profondes sur la vie individuelle et sociale, dont certaines sont bien connues (elle exacerbe les inégalités sociales et punit davantage les pauvres), d’autres sont imprévisibles, mais toutes sont assurément néfastes. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant un mécanisme fiscal totalement inconnu de la population san-toméenne, il est à craindre qu’il soit facile de la convaincre de ses prétendus avantages. Il est important que la diaspora de San Tomé dans le Nord avertisse ses compatriotes qu’il s’agit d’un impôt injuste, qui ne tient pas compte de ceux et celles qu’il affecte – que le citoyen ait un revenu mensuel de 1 000 dobras ou de 50 dobras, tout le monde paie le même montant lorsqu’il fait du commerce.

Les habitant·es de San Tomé-et-Principe doivent également être sensibilisé·es aux dangers de l’industrie du tourisme. Cette activité a un potentiel hautement destructeur – pour la culture locale, l’économie locale et l’environnement – et est « vendue » sous l’argument séduisant qu’elle crée de nombreux emplois. Mais quels emplois ? Et avec quelle rémunération pour les simples travailleur·euses, tout en provoquant une hausse généralisée du coût de la vie ? La moins mauvaise chose qui puisse en résulter, si tout se passe bien, est l’afflux de devises étrangères, qui contribue toujours à payer la dette internationale – ce qui fait certainement plaisir au FMI.

À cela s’ajoute le fait que le pays a un énorme déficit commercial, causé en grande partie par les importations de produits alimentaires. C’est absurde, si l’on considère qu’il s’agit d’un pays tropical où de nombreuses espèces utiles à l’alimentation (pas nécessairement les mêmes que celles qui prévalent dans le Nord, bien sûr) pourraient être cultivées avec l’exubérance dont la nature fait preuve dans ces régions. Il est également absurde que plusieurs pays envoient leurs flottes de pêche pour piller les mers du pays, alors que les pêcheurs locaux se débrouillent comme ils peuvent dans un canoë peu solide.

- Il y a environ 3000 bateaux artisanaux dans le STP. Il est déconcertant de constater que la pêche ne représente que 1 % du PIB, alors que la faune marine disparaît. La FAO a proposé au gouvernement en 2018 un plan de contrôle de la pêche pirate dans le STP

La meilleure façon de développer un pays n’est certainement pas d’en faire un lieu de villégiature. Et s’il est compréhensible que, dans un si petit pays aux ressources limitées, on décide de faire du tourisme un levier économique important, celui-ci doit être intégrée dans un plan de développement avec des priorités strictes : avant d’inonder le pays de touristes, il faut garantir la souveraineté alimentaire (le tourisme aggrave la dépendance alimentaire), l’égalité de traitement et des chances pour les femmes (le tourisme peut aggraver l’exploitation et l’oppression des femmes), mettre en place des mécanismes pour empêcher la fuite des capitaux et la spéculation immobilière effrénée (typique des zones touristiques), etc. Et lorsque tout cela sera garanti, il conviendra de fixer une limite au flux de touristes, afin d’éviter que le rapport touristes/habitants, qui peut facilement dépasser le ratio de 10:1, ne déséquilibre complètement la société san-toméenne.

Pour aider STP à atteindre les objectifs de construction de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique et, tant que nous y sommes, de la souveraineté numérique, car il s’agit de trois bases indispensables au développement de toute économie moderne, équilibrée et autonome, l’aide internationale, outre l’apport de capitaux, doit surtout permettre le transfert de technologies et de moyens pour développer les infrastructures qui font défaut à la population.

D’autre part, il est bien connu que le FMI a l’œil sur la prospection pétrolière dans les mers au large de l’archipel. Encore une fois, dans ce cas, c’est à la population locale de décider si elle veut ou non que les multinationales pillent son sous-sol, imposent des règles de gouvernance et contribuent encore plus aux problèmes climatiques et écologiques de la planète. Et elle doit prendre cette décision en sachant que l’implantation d’une industrie d’extraction pétrolière changerait radicalement les paradigmes de la vie sur l’archipel – y compris ses spécificités culturelles. Je le répète, c’est à la population de San Tomé que revient la tâche de juger si cela est souhaitable ou non, et non à un groupe d’économistes enfermés dans un bureau à Washington qui ignorent totalement la réalité sociale du pays.

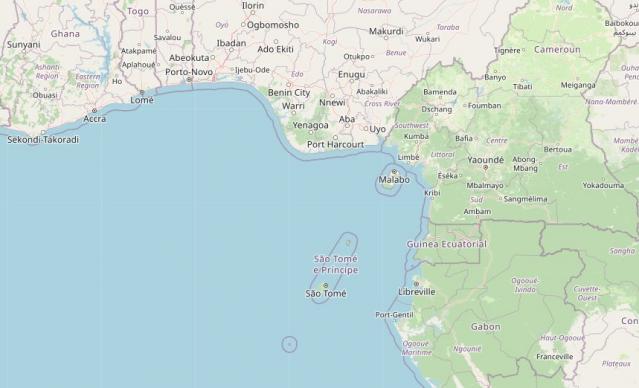

Sao Tomé-et-Principe sont deux îles situées à environ 140 km l’une de l’autre dans le Golfe de Guinée, sur l’équateur, à environ 250 km du continent.

Les îles n’étaient pas habitées avant l’arrivée des premiers navigateurs portugais qui y ont débarqué, João de Santarém et Pedro Escobar, en 1470. Dès lors, elles sont devenues un important comptoir commercial pour le commerce des esclaves africain·es.

Outre la traite des esclaves, la première activité mise en place à grande échelle par les colonisateurs était la production de sucre. Peu après, la colonisation du Brésil, avec son immense superficie propice à la plantation de la canne à sucre, a détrôné la compétitivité du sucre San Toméen. L’île est entrée dans une phase de quasi-abandon (qui a donné naissance à une population d’anciens esclaves libéré·es de leurs employeurs), jusqu’à ce que l’on découvre que les conditions locales étaient propices à la plantation de cacao et de café de haute qualité.

Sur Wikipedia en portugais, on peut lire que l’indépendance (1975) a été pacifique, mais cette bonne nouvelle est trompeuse : elle ne tient pas compte du fait que, pendant quatre siècles, on a signalé des révoltes constantes d’esclaves et de post-esclaves, généralement étouffées dans des massacres – ce qui signifie qu’en réalité, l’indépendance a mis fin à un processus historique sanglant qui s’est prolongé pendant des siècles. Comme il est plus récent, on retient le Massacre de Batepá (1953), considéré par certains auteurs comme le début de la guerre contre le colonisateur. Selon certaines sources [2], 1032 personnes y sont mortes (200 selon les autorités portugaises). L’exécution du massacre est attribuée par certaines sources à l’armée portugaise, mais divers témoignages attribuent une plus grande importance à l’action de civils blancs, armés d’armes à feu, tandis que la population locale était armée de machettes et de zagaias.

Population (2022) : 227 mil habitants. [3]

PIB (2020) : 419 millions de euros. [4]

PIB per capita (2020) : ± 1 957 €

(pour référence :

PIB per capita (2020) au Madère = 17 121 € ;

au Brésil = 6 926 €)

Les activités économiques formelles représentent 58 % du PIB et emploient 51 % de la population. [5] Les activités informelles ont donc une importance considérable dans la création de richesse du pays.

Les dépenses publiques (principalement administration, éducation et santé) représentent 10 % du PIB.Par rapport à d’autres anciennes colonies portugaises, Sao Tomé-et-Principe dispose d’un avantage majeur dans son processus de développement : environ 90 % de la population a un niveau d’éducation scolaire minimum, avec une tendance à 100 % dans les jeunes générations.

Références :

FMI, « IMF Executive Board Completes Fifth Review Under the Extended Credit Facility for São Tomé and Príncipe », c-p, 31/08/2022.

FMI, « Executive Board Completes Fourth Review Under the Extended Credit Facility and Concludes the 2022 Article IV Consultation for São Tomé and Príncipe », 30/03/2022.

FMI, « Catastrophe Containment And Relief Trust – Approval Of Grant Assistance For Debt Service Relief », 15/04/2020.

Gouvernement et Banque Centrale de STP, « Letter of Intent », 14/04/2020.

FMI, « Request for a 40-month Arrangement Under the Extended Credit Facility », c-p, 29/10/2019.

IMF, « IMF Staff Concludes Program Negotiation Mission to São Tomé and Príncipe », 4/04/2019.

Notes

[1] Objectifs : « Fiscal policy : Tighten the domestic primary deficit (DPD) by almost 2 percentage points of GDP (…) particularly by introducing a VAT (…) » ; « Structural reforms : Reform state-owned enterprises, particularly the public utility company EMAE, to contain fiscal contingent liabilities. Implement the tourism development strategy and empower women economically to promote inclusive growth » ; « Risks : Main risks include the possibility of spending pressure, energy shortages (…) », in « Request for a 40-Month Arrangement under the Extended Credit Facility », press release, outubro/2019.

[2] Inês Rodrigues (2018). « Descolonizar a fantasmagoria. Uma reflexão a partir do “Massacre de 1953” em São Tomé e Príncipe », Revista Crítica de Ciências Sociais, 01/05/2018, pp. 29-50.

[3] Estimation des Nations Unies en juillet 2022.

[4] Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe, « Produto Interno Bruto 2001 – 2020 ».

[5] Idem, « Contas Nacionais de São Tomé e Príncipe – Ano 2008 »

Source : CADTM