Le système national de santé grec a été démantelé par l’application d’un ensemble de mesures imposées depuis 2010 par les créanciers de la Grèce dans les secteurs de santé primaire, secondaire et pharmaceutique. Ce texte présente une analyse critique des principales mesures de compression budgétaire mises en place dans ces secteurs et introduit un débat sur des initiatives communautaires censées renforcer certains déterminants sociaux de la santé (indemnités de chômage, assurance maladie, revenu minimum garanti). Il apparaît que les politiques mémorandaires ont manqué le but d’efficience et d’efficacité affiché, mais peut-être pas le projet implicite de construire un « nouveau modèle social européen » réduit à quelques prestations tout juste suffisantes à la survie des dépossédés. En s’appuyant sur de nombreux travaux scientifiques, des entretiens en Grèce auprès de militants et dans des établissements de soin et une enquête en cours dans des quartiers ouvriers du Pirée, l’article conclut à l’épuisement – passager ? – des forces luttant pour la survie des droits sociaux démocratiques.

Sept ans après la mise en œuvre des memoranda, la Grèce se trouve dans une situation bien pire qu’en 2010

Depuis 2010, la Grèce est soumise à un régime de discipline et de contrôle de ses finances et politiques publiques sans équivalent dans l’histoire européenne d’après 1945. Peu après la révélation en 2009 des « vrais » chiffres, jusque-là maquillés, du déficit public grec [1]par le gouvernement tout juste élu de Georges Papandreou, la troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international [2]) des institutions créditrices du pays a mis le pays sous tutelle à travers une série de plans d’ajustement structurel ou mémorandums (2010, 2012, 2015 [3]) censés résoudre le problème de sa dette et le remettre sur le chemin de la croissance.

Les objectifs affichés de ces programmes n’ont pas été atteints, au contraire. Sept ans après leur mise en œuvre, la Grèce se trouve dans une situation bien pire qu’en 2010.

Ce n’est pas faute d’avoir appliqué les mesures contenues dans les mémorandums, ou d’avoir prolongé à souhait leur mise en œuvre. La troïka se dit régulièrement « impatiente » et reproche au gouvernement grec ses retards dans la mise en œuvre des « paquets » de réformes prescrites, mais elle ne lui laisse pratiquement aucune marge de manœuvre. En effet, l’approche générale des mémorandums est celle d’un « système de surveillance intense et quasi permanent ».

Joaquin Almunia, alors commissaire européen chargé des Affaires économiques et monétaires, avait utilisé cette formule en février 2010 pour désigner le régime qui serait bientôt infligé à la Grèce : celle-ci devrait « quantifier » et « préciser » les mesures annoncées, « envoyer le calendrier » de leur mise en œuvre, rendre compte très régulièrement de l’état d’avancement de son programme et s’engager à prendre incessamment des mesures supplémentaires si ces objectifs n’étaient pas atteints [4].

« C’est la première fois que des instruments de surveillance économique et budgétaire sont utilisés simultanément et de manière intégrée », se félicitait pour sa part la Commission européenne. De fait, pour éviter tout retour en arrière et rendre les effets des programmes d’austérité irréversibles, la méthode appliquée en Grèce (puis à d’autres pays vulnérables) consiste à concentrer les mesures (frontloading) et à en vérifier constamment la bonne exécution, notamment à la veille des versements du prêt, prévus par tranches en principe tous les trimestres.

L’état d’avancement du programme d’austérité est lui-même subordonné à l’appréciation qu’en donnent les experts et contrôleurs de la troïka, installés à plein temps dans les ministères et soutenus dans leur tâche par d’autres experts. Ce qui conduit les créanciers du pays à des actes répétitifs d’intimidation et de chantage. Ils exigent régulièrement des mesures d’austérité plus convaincantes à leurs yeux, reportent les versements, menacent de couper les vivres.

En Grèce, les programmes d’austérité ont entraîné une dépression économique et une récession sociale

Les mémorandums font partie d’une stratégie plus globale fondée sur une doctrine dite d’« austérité expansionniste » en vertu de laquelle une baisse des coûts relatifs par rapport à d’autres économies permet de créer les conditions d’une reprise par les exportations. En l’absence d’une dévaluation de la monnaie, elle suppose que soient appliquées des politiques austéritaires [5] dites de dévaluation interne : coupes plus ou moins importantes dans la protection sociale, la santé, l’éducation et d’autres services publics, baisses des salaires et des retraites, augmentation des impôts indirects sur la consommation, dérégulation des relations professionnelles et du droit du travail…

Cette doctrine a été discréditée sur les plans méthodologique et empirique (Jayadev, Konczal, 2010 ; FMI, 2012 ; Herndon et al., 2013) : comme l’avait noté Paul Krugman, ses prédictions « ont été entièrement contredites par la réalité, et la recherche académique invoquée pour soutenir [cette] position s’est révélée truffée d’erreurs, d’omissions et de statistiques suspectes ».

Entre autres difficultés, la dévaluation interne ne peut pas fonctionner si tous les pays d’une même zone économique l’adoptent simultanément : dans ce cas, son seul effet est de conduire à une baisse des niveaux de vie et à réduire l’accès des populations aux biens publics essentiels. C’est néanmoins la voie qui fut choisie en réponse à la crise financière de 2007-2008 pour tous les États membres de l’Union économique et monétaire (UEM).

En Grèce, les programmes d’austérité sans fin et toujours plus intenses ont entraîné une dépression économique et une récession sociale jamais vues en Europe en temps de paix (Ioakeimoglou, 2017). Persistantes, les institutions créditrices du pays lui appliquent encore ces mesures.

La société grecque a pourtant résisté au traitement subi. Le pays fut secoué par une impressionnante vague de grèves et de manifestations qui dura jusqu’en 2012 malgré une tout aussi impressionnante répression policière (Kotronaki, 2014). Le système politique se fractura. Tandis qu’aux élections de 2012 le Parti socialiste panhellénique (Pasok) s’effondrait et que les conservateurs de Nouvelle démocratie (ND), quoique plus résistants, s’affaiblissaient, le parti de la gauche radicale Syriza devenait le premier parti d’opposition.

Emmené par Alexis Tsipras et porté par le mouvement social, il venait de connaître une ascension fulgurante : tout juste entré au Parlement en 2009 avec 4,6 % des voix, il obtint 27 % des suffrages en juin 2012. Sa montée se poursuivit jusqu’aux législatives de janvier 2015 qui le portèrent au pouvoir. Syriza incarnait l’espoir qu’un gouvernement formé par une nouvelle génération de politiciens de gauche, jeunes et non corrompus, rendrait sa dignité et sa souveraineté au pays et mettrait fin aux mémorandums. Cependant, n’ayant réussi à obtenir aucune concession pendant les six premiers mois de stériles négociations avec la troïka, Alexis Tsipras organisa un référendum le 5 juillet 2015 à l’issue duquel les citoyens grecs dirent massivement « Non » (61,5 % des voix) à la poursuite de l’austérité.

Le Premier ministre n’avait pas prévu ce résultat et ne pouvait ni ne voulait affronter ses créditeurs au point d’envisager une sortie de la Grèce de l’euro (le « Grexit »). Sept jours plus tard, il transformait le « Non » en « Oui » et cédait face à l’Union européenne. Il acceptait l’ultimatum du ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, en vertu duquel la Grèce renonçait à sa souveraineté et se pliait, en contrepartie d’un nouveau mémorandum (incluant un prêt de 86 milliards d’euros étalés sur trois ans et servant uniquement à rembourser la dette), au programme d’ajustement structurel le plus austère jamais exigé d’un pays européen.

Alexis Tsipras ne démissionna pas. Il remporta de nouvelles élections en septembre, juste avant la mise en œuvre des premières mesures d’austérité du troisième programme. Depuis, il applique les prescriptions de ses créditeurs – les véritables gouverneurs de la Grèce –, creusant le désespoir d’une société atteinte dans sa substance, désorganisée et vaincue par ceux-là mêmes qui promettaient de la défendre.

Cet article analyse les principales mesures appliquées au système national de santé grec, secteur d’une importance capitale en période de crise des finances publiques et miroir dans lequel se reflètent les conditions d’existence des populations. Le texte questionne la rationalité en vertu de laquelle les gouverneurs de l’UEM persistent à « faire comme si » la dévaluation interne était la seule voie possible et à se montrer aveugles aux effets délétères de celle-ci.

L’hypothèse, défendue ailleurs plus en détail (Burgi, 2014a), est que nous assistons à la culmination d’un effort long de désinstitutionalisation des régimes de protection sociale, poursuivi graduellement depuis au moins trois décennies, qui s’accélère à la faveur des choix politiques arrêtés par les puissances hégémoniques d’Europe pour gérer les effets de la crise financière de 2007-2008.

Cet effort est lié à un projet néolibéral de refondation complète des principes, des modalités et des finalités de l’intervention de l’État d’après 1945. Également appelé « fondamentalisme de marché [6] », il préconise la sujétion de toute la vie sociale et de toute la sphère publique, y compris l’État, aux mécanismes du marché.

Parmi les nouvelles attributions de l’État, l’une des règles essentielles commande que sa politique sociale soit entièrement remodelée pour accompagner « de façon active » et porter à leur paroxysme les mécanismes de concurrence. Avant 2010, quasiment tous les gouvernements occidentaux, chacun à leur rythme et avec leurs modalités propres, ont cherché à progressivement reconfigurer leurs systèmes nationaux de protection sociale pour les conduire dans cette direction et les mener vers la constitution d’un nouveau « modèle social européen » dans lequel les prestations à vocation universelle des États sociaux construits après 1945 sont remplacées par un filet social minimal, par un « minimum vital » (Hayek, 1985 [1946]:89-90).

Ce minimum n’est pas conçu comme un moyen de lutte contre la précarisation et la paupérisation des masses car il n’est pas question de s’attaquer à leurs causes ni de revenir sur la régulation néolibérale. Au contraire, dans le cadre du « fondamentalisme de marché », le minimum vital a pour fonction de faire en sorte que personne, en principe, ne tombe définitivement hors-jeu – hors du jeu de la concurrence généralisée.

Pour le dire autrement, le problème théorique et pratique posé à la gouvernementalité [7] néolibérale dans la redéfinition des politiques de protection sociale est de savoir, non pas comment combattre le chômage de masse ou contenir l’extension des zones de précarité et de vulnérabilité, mais jusqu’où il est possible et/ou souhaitable d’abaisser le « seuil de pauvreté “absolue” [8] » en dessous duquel l’État devra imposer un filet social minimal, au sens d’un régime de soutien (et de contrôle étroit et punitif) des plus démunis, certes financé par la collectivité, mais juste suffisant pour le marché.

Au rythme dicté par la troïka, les gouvernements grecs ont taillé dans les dépenses de santé au couteau de boucher

La déconstruction méthodique, quoique parfois anarchique, des institutions grecques de santé publique s’inscrit dans cette évolution. Au rythme dicté par les institutions de la troïka, les gouvernements grecs ont taillé dans les dépenses de santé « avec des couteaux de boucher », selon l’expression d’un ancien ministre de la Santé (2010-2012), Andreas Loverdos, et cela, au moment même où les déterminants sociaux de la santé – les conditions de vie, fortement dégradées sous l’effet des politiques austéritaires dans leur ensemble – se répercutaient sur la santé de la population.

Pour reconfigurer le secteur, des recettes « clé en main » de la Banque mondiale et du FMI (partage des coûts, principe de dissociation entre acheteurs et fournisseurs, tarification à l’activité, privatisation des services…) ont été plaquées sur le système public de santé grec dans l’intention prioritaire de réduire les coûts, d’extraire des ressources et de réorienter les comportements vers la consommation d’assurances et de services privés.

L’ampleur des coupes budgétaires et la logique qui leur est sous-jacente sont présentées dans un premier temps (I). Une deuxième partie étudie plus en détail les contradictions et les effets des politiques relatives aux médicaments et aux secteurs secondaire (hospitalier) et primaire (II). Abordant en dernier lieu la question des déterminants sociaux de la santé (III), la réflexion, centrée sur la mise en place d’un filet social équitable qui reste très largement insuffisant, débouche sur un questionnement portant sur le sens et les perspectives d’une société dite résiliente.

I. Des « couteaux de boucher » pour tailler dans les dépenses

En valeur réelle, les dépenses de santé ont donc chuté de près de moitié en quelques années

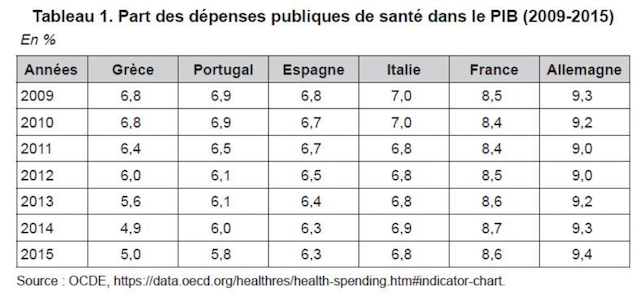

Depuis sept ans, le secteur de la santé publique est l’une des principales cibles des programmes dits d’ajustement structurel dictés à la Grèce par les institutions de la troïka dans le cadre des mémorandums de 2010, 2012 et 2015. Le premier avait exigé que les budgets de santé publique passent de 6,8 % du PIB en 2010 à 6,0 % en 2012.

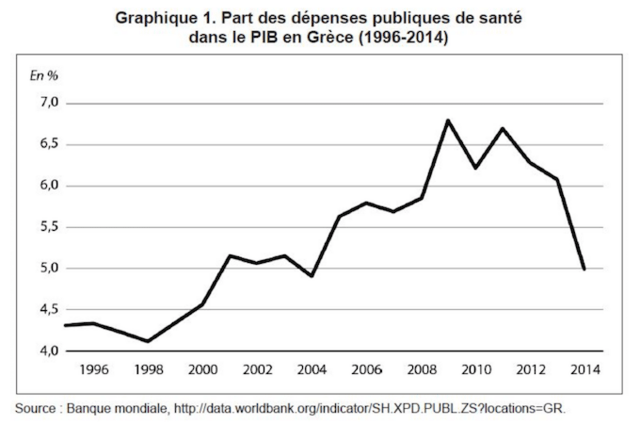

À l’époque, des chercheurs internationalement reconnus avaient jugé « arbitraire » et « anormalement bas » un tel objectif (Stuckler, Basu, 2013, trad. fr. 2014 ; Karanikolos et al., 2013 ; Kondilis et al., 2012, 2013 ; Kentikelenis et al., 2014). Il fut cependant atteint en 2012 puis largement dépassé. En 2014, le ratio des dépenses de santé publique rapportées au PIB était de 4,9 %, son niveau le plus bas depuis 2004. Il est remonté à 5,0 % en 2015, 5,1 % en 2016 et les prévisions pour 2017 le situent à 5,4 % du PIB. Cela se compare à une moyenne de 6,5 % dans l’Union européenne (UE) et à des ratios (stables) bien plus élevés dans les pays les plus riches de l’Union, notamment la France et l’Allemagne (tableau 1).

On soulignera que la contraction des budgets de santé publique a été plus implacable encore en Grèce que ne l’indiquent ces pourcentages : dans la mesure où le PIB a lui-même perdu 27 points de pourcentage depuis 2010. En valeur réelle, les dépenses de santé ont donc chuté de près de moitié en quelques années.

- Cette compression a donné lieu à une recomposition des dépenses de santé. Selon Giannis Kyriopoulos [9], ancien doyen de l’École nationale de santé d’Athènes, alors que le financement des hôpitaux publics a chuté de plus de moitié entre 2009 et 2014 et que les dépenses totales de santé (publiques et privées) sont en forte baisse, le secteur hospitalier a connu un accroissement de sa part (+41 % entre 2008 et 2013) dans les dépenses totales, devenant (sans moyens supplémentaires) le dernier recours pour les malades.

- Cela reflète un moindre accès non seulement aux soins hospitaliers privés (qui ont baissé de 28 % pendant la même période), mais encore aux soins primaires (services médicaux de base, soins dentaires, diagnostics, physiothérapies et autres) pour lesquels les dépenses ont chuté de 56 % au cours de ces années. Dans le même temps, la désorganisation des structures de soin a accentué la corruption et la quête de passe-droits avec des paiements formels et informels aux médecins du secteur privé, en hausse de 52 %.

La chute des dépenses publiques de santé après 2010 les ramènent à leur niveau de 2004

- Graphique 1

Le taux de pauvreté extrême est passé de 2,2 % en 2009, à 8 % en 2011 et à 15 % en 2015

La santé comme un droit humain fondamental accessible à tous s’est muée en transaction économique

II. Construction et déconstruction du système de santé

II.1. Déboires et succès du système national de santé grec (ESY) à la veille des mémorandums

Avant 2010, l’ESY comprenait : 201 centres de santé ruraux et trois centres de santé urbains qui formaient des unités décentralisées des hôpitaux régionaux de l’ESY ; 1 478 postes médicaux ou chirurgicaux rattachés aux centres de santé ; et les cliniques ambulatoires de 140 hôpitaux publics. Les centres de santé, les postes médicaux et chirurgicaux offraient à la population rurale des services préventifs, curatifs, d’urgence et de réhabilitation gratuits au point d’utilisation. Les cliniques ambulatoires des hôpitaux publics proposaient des services de spécialistes ou de diagnostic à la population urbaine et semi-urbaine. De jour, l’accès était gratuit ou soumis à une participation financière minimale et, de nuit, il fallait acquitter un copaiement.

II.2. Restrictions budgétaires et délais de paiement : des médicaments de moins en moins accessibles

Les hôpitaux délabrés ne sont pas en mesure de commander des médicaments dont les patients ont besoin

Un très grand nombre de pharmacies a fermé

Les nouvelles politiques ont transféré une partie des coûts aux patients

En 2017, les vaccins pour enfants, l’insuline, les anticoagulants, les produits antidiabétiques, anticancéreux et autres produits essentiels s’obtiennent difficilement

II.3. Les hôpitaux en sursis permanent

La tarification à l’activité

Des coupes drastiques dans les salaires et les effectifs du secteur public de santé

Une perte de 30 % des effectifs

Les hôpitaux sont à court des fournitures les plus élémentaires

Certains centres publics de traitement du cancer n’arrivent même pas à nourrir leurs patients

Certains centres publics de traitement du cancer n’arrivent même pas à nourrir leurs patients. Le manque de ressources les amène parfois à fermer abruptement leurs services à divers moments de la journée et à annuler des consultations sans les reporter à une autre date. En janvier 2016, l’hôpital universitaire général Laiko à Athènes a renvoyé des dizaines de patients atteints du cancer parce qu’il ne pouvait pas pratiquer les chimiothérapies vitales prévues pour eux [23].

II.4. Le démantèlement du système de soins primaires

En 2014, Georgiadis ferma les unités de soins primaires et renvoya chez eux 6 500 à 8 000 médecins

De très nombreux patients doivent attendre longtemps pour une très brève consultation

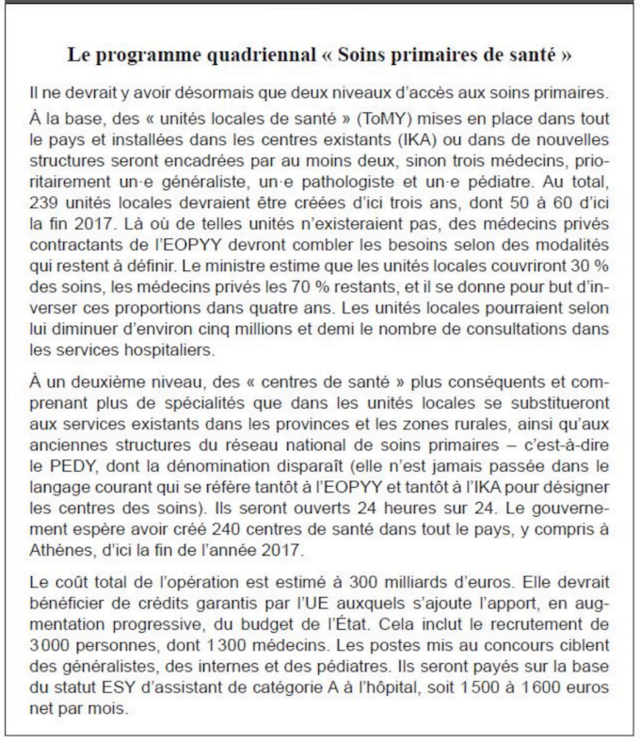

- Encadré

III. Survivre sous conditions

III.1. La reconfiguration des indemnités de chômage et de l’assurance-maladie

Sous la pression sociale, le ministre de la Santé, Adonis Georgiadis, introduisit par décret ministériel en 2013 puis en 2014 un système de coupons censés permettre aux non-assurés d’accéder aux soins primaires (2013) puis également aux soins hospitaliers (2014). Ces coupons, administrativement ingérables et en pratique inaccessibles au plus grand nombre, se révélèrent une mesure palliative [30]. Les patients se retrouvèrent dans des situations où ils devaient payer formellement ou informellement – en signant une reconnaissance de dette envers l’établissement public de soins – une partie sinon la totalité de leur traitement hospitalier, diagnostic et médicamenteux.

III.2. L’Allocation de solidarité sociale, un revenu minimum garanti

III.3. Le cadre de la survie

Des maladies que l’on croyait éradiquées comme la malaria réapparaissent, le VIH s’est répandu

Conclusion

Un élan de solidarité remarquable

Loin de cette logique mortifère, une partie de la société a pris un chemin d’une tout autre nature pour défendre la santé publique et ses conditions de possibilité. Dans un élan de solidarité remarquable, des hommes et des femmes bénévoles, médecins, soignants ou simples citoyens ont œuvré pour créer et faire fonctionner à partir de 2009 une quarantaine de cliniques et pharmacies autogérées dans tout le pays.

Notes :

Burgi N. (dir.), La grande régression : la Grèce et l’avenir de l’Europe,

Lormont, Le Bord de l’eau, p. 156-174.

Occupy », in Burgi N. (dir.), La grande régression : la Grèce et l’avenir de l’Europe,Lormont, Le Bord de l’eau, p. 175-190.