La Commune de Paris de 1871 fut la première tentative de république ouvrière. Un 99 % avant l’heure. À l’occasion de l’anniversaire Lava republie la préface de Friedrich Engels au livre de Marx La Guerre civile en France, précédée d’une introduction par Patrick Moens.

Si vous passez par Paris, n’hésitez pas à faire un détour par le cimetière du Père-Lachaise. Là, le long d’une allée, se dresse le « mur des Fédérés », réplique monumentale d’une partie du mur d’enceinte du cimetière contre lequel furent fusillés les derniers combattants communards le 27 mai 1871. Si vous tendez l’oreille, vous pourrez, peut-être, y entendre le merle moqueur.

Faisant suite à une guerre perdue par la France et à l’instauration d’une république totalement réactionnaire, la Commune de Paris fut déclenchée le 18 mars 1871 et proclamée solennellement le 28 mars. Elle fut la première tentative de république ouvrière, la première révolution prolétarienne de l’Histoire. Elle fut écrasée le 28 mai 1871 après ce que l’Histoire retiendra sous le nom de « Semaine sanglante ».

Elle eut 72 jours pour élaborer concrètement et pour mettre en pratique un programme de république des travailleurs : une république sociale et authentiquement démocratique, unissant Français et étrangers, travailleuses et travailleurs, ouvriers, artisans et paysans, n’excluant que les exploiteurs. Un 99 % avant l’heure. Il lui manqua sans doute une direction ferme et unie pour éviter les embûches dressées sur sa route et les tergiversations de certaines de ses composantes.

Dès le début de l’insurrection, les femmes jouent un rôle important : ce sont elles qui arrêtent les Versaillais venus récupérer les canons de la Garde nationale, émanation du peuple en armes pendant la guerre prusso-française.

Le 11 avril, des Communardes, avec notamment Élisabeth Dmitrieff, représentante du Conseil général de l’Internationale, envoyée par Marx à Paris, créent l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Pour ces insurgées, « la lutte pour la défense de la Commune, c’est la lutte pour le droit des femmes1 ». La Commune commence à instituer l’égalité salariale (en commençant par les institutrices), reconnaît l’union libre, interdit la prostitution. Dans tous les organes mis en place par la Commune, les femmes ont droit de vote. Les femmes seront de tous les combats et nombreuses mourront sous les balles versaillaises ou seront condamnées par les conseils de guerre après la défaite. L’une des figures emblématiques de la Commune, Louise Michel, fut exilée en Nouvelle-Calédonie. Dès l’insurrection, et bien après, ces combattantes furent affublées du nom de « pétroleuses » par ceux qui les accusaient à la fois d’hystérie et de bouter le feu aux monuments parisiens alors qu’il est démontré que les pyromanes furent bien les Versaillais eux-mêmes.

Comme emblème, la Commune adopta le drapeau rouge, le drapeau de la République universelle, et des centaines d’étrangers participèrent à la Commune dans un esprit internationaliste. Parmi eux, Léo Frankel, juif hongrois, siégera au Conseil général de la Commune et en deviendra ministre du Travail. Chaque étranger servant la Commune est considéré comme citoyen à part entière.

Cette insurrection démocratique dirigée par le prolétariat parisien engendra un déchaînement de violences de la part de la bourgeoisie et de ses sbires versaillais : 20.000 tué.e.s rien que pendant la Semaine sanglante. 50.000 procès suivirent, 10.000 Communard.e.s furent déporté.e.s au bagne. Comme l’écrivit Marx, immédiatement après le massacre des Communards :

« La civilisation et la justice de l’ordre bourgeois se montrent sous leur jour sinistre chaque fois que les esclaves de cet ordre se lèvent contre leurs maîtres. Alors, cette civilisation et cette justice se démasquent comme la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi2. »

Aujourd’hui encore, alors que se préparent les commémorations du 150e anniversaire, on peut assister aux jérémiades de la droite française3. Rappeler ce moment ouvrier est intolérable pour certains adeptes de l’ancien régime. C’est que beaucoup de revendications communardes semblent encore étonnamment d’actualité.

Parmi les mesures phares prises par la Commune, l’une des plus remarquables fut l’instauration du « mandat impératif » : « Les membres de l’assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l’opinion, sont révocables, comptables et responsables4. » Plus question d’un « mandat de représentation » qui donne toute latitude à l’élu pour honorer ou non ses promesses électorales : on est élu pour remplir une mission et si on s’en éloigne, on peut immédiatement être révoqué. Dans le même esprit, comme pour les élus, on est fonctionnaire pour servir et non pour se servir. La rémunération de tous les fonctionnaires est plafonnée à 6.000 francs par an, soit le salaire moyen d’un ouvrier. Tous les autres privilèges pécuniaires attachés au corps des fonctionnaires sont abolis. Ces mesures, et d’autres encore que le rapport de forces permit à l’époque, montrèrent bien, comme le fit remarquer Marx, qu’on ne pouvait pas se servir tel quel de l’appareil d’État existant après une victoire ouvrière. La Commune n’osa cependant pas aller jusqu’au bout de cette exigence. La preuve tragique de la justesse de cette assertion fut une nouvelle fois donnée un siècle plus tard au Chili.

Dans le bref temps qui lui fut imparti, la Commune s’employa également à élaborer une législation du travail, notamment du travail de nuit et de la remise aux mains des ouvriers des usines abandonnées par leurs propriétaires.

À l’automne 1870, Karl Marx avait mis en garde le mouvement révolutionnaire parisien en essayant de lui démontrer que toute insurrection serait vouée à l’échec. Néanmoins, dès le début du soulèvement parisien, Marx s’enthousiasma pour celui-ci.

Dès juin 1871, quelques semaines après l’écrasement de la Commune, le Conseil général de la Première Internationale adopta et fit publier le texte de Marx, Adresse du Conseil général de l’Association internationale des travailleurs : La Guerre civile en France.

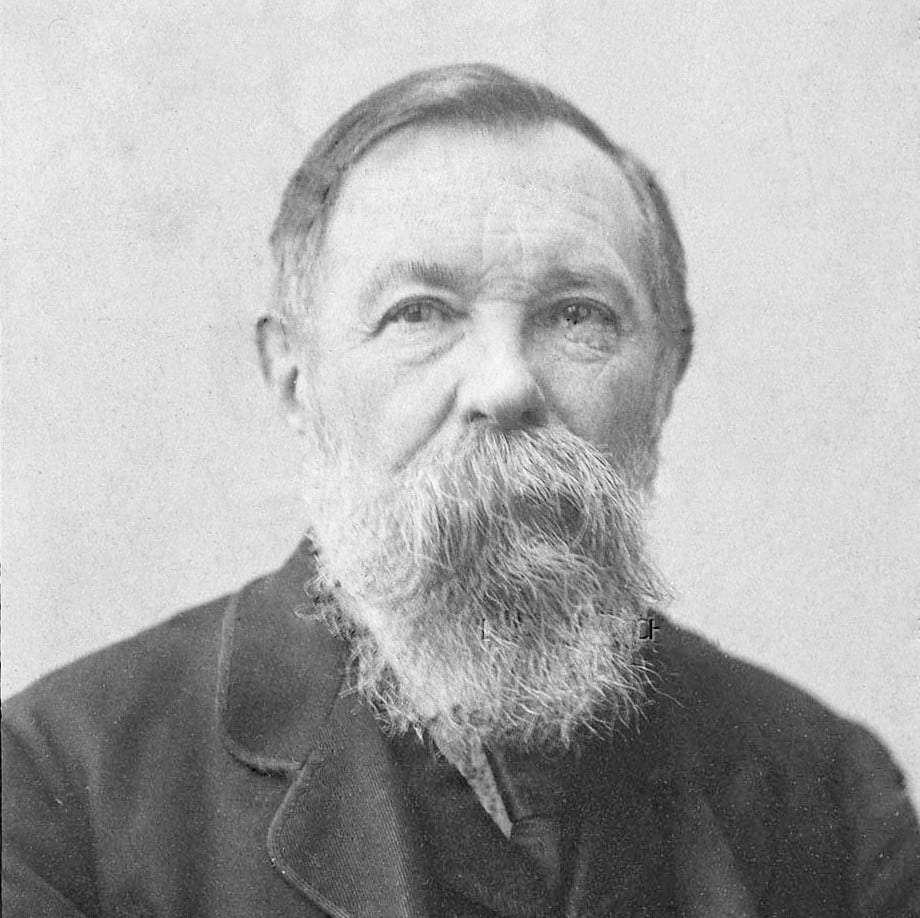

Pour le 20e anniversaire de la Commune, en mars 1891, Friedrich Engels rédigea une préface pour une nouvelle édition anglaise de La Guerre civile en France. Nous en publions ci-dessous de larges extraits.

Extrait de la préface de Friedrich Engels à La Guerre civile en France

Le développement économique et politique de la France depuis 1789 a fait que, depuis cinquante ans, aucune révolution n’a pu éclater à Paris sans revêtir un caractère prolétarien, de sorte qu’après la victoire, le prolétariat, qui l’avait payée de son sang, entrait en scène avec ses revendications propres. Ces revendications étaient plus ou moins fumeuses, et même confuses, selon le degré de maturité atteint par les ouvriers parisiens, mais, en définitive, elles visaient toutes à la suppression de l’antagonisme de classes entre capitalistes et ouvriers. Comment la chose devait se faire, à vrai dire on ne le savait pas. Mais à elle seule, si indéterminée qu’elle fût encore dans sa forme, la revendication contenait un danger pour l’ordre social établi ; les ouvriers, qui la posaient, étaient encore armés ; pour les bourgeois qui se trouvaient au pouvoir, le désarmement des ouvriers était donc le premier devoir. Aussi, après chaque révolution, acquise au prix du sang des ouvriers, éclate une nouvelle lutte, qui se termine par la défaite de ceux-ci.

Le prolétariat armé après la guerre

C’est en 1848 que la chose arriva pour la première fois. Les bourgeois libéraux de l’opposition parlementaire tinrent des banquets où ils réclamaient la réalisation de la réforme électorale, qui devait assurer la domination de leur parti. De plus en plus contraints, dans leur lutte contre le gouvernement, à faire appel au peuple, ils furent obligés de céder peu à peu le pas aux couches radicales et républicaines de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Mais, derrière elles, se tenaient les ouvriers révolutionnaires, et ceux-ci, depuis 1830, avaient acquis beaucoup plus d’indépendance politique que les bourgeois et même que les républicains n’en avaient idée. Quand la crise éclata entre le gouvernement et l’opposition, les ouvriers engagèrent le combat de rues. Louis-Philippe disparut, et avec lui la réforme électorale ; à sa place se dressa la république, la république « sociale », comme les ouvriers victorieux la qualifièrent eux-mêmes. Ce qu’il fallait entendre par république sociale, c’est ce que personne ne savait au juste, pas même les ouvriers.

Mais maintenant, ils avaient des armes et ils étaient une force dans l’État. Aussi, dès que les bourgeois républicains qui se trouvaient au pouvoir sentirent le sol se raffermir sous leurs pieds, leur premier objectif fut-il de désarmer les ouvriers. Voici comment cela se fit : en violant délibérément la parole donnée, en méprisant ouvertement les prolétaires, en tentant de bannir les sans-travail dans une province lointaine, on les précipita dans l’Insurrection de juin 1848. Et comme on avait pris soin de réunir les forces suffisantes, les ouvriers, après une lutte héroïque de cinq jours, furent écrasés. On fit alors un massacre parmi les prisonniers sans défense, comme on n’en avait pas vu de pareil depuis les jours des guerres civiles qui ont préparé la chute de la République romaine. Pour la première fois, la bourgeoisie montrait jusqu’à quelle folle cruauté dans la vengeance elle peut se hausser, sitôt que le prolétariat ose l’affronter, comme classe distincte, ayant ses propres intérêts et ses propres revendications. Et pourtant 1848 ne fut encore qu’un jeu d’enfant comparé à la rage de la bourgeoisie de 1871.

Le châtiment ne se fit pas attendre. Si le prolétariat ne pouvait pas gouverner la France encore, la bourgeoisie ne le pouvait déjà plus. Je veux dire du moins à cette époque où elle était encore en majorité de tendance monarchiste et se scindait en trois partis dynastiques et en un quatrième républicain. Ce sont ces querelles intérieures qui permirent à l’aventurier Louis Bonaparte5 de s’emparer de tous les postes-clefs — armée police, appareil administratif — et de faire sauter, le 2 décembre 1851, la dernière forteresse de la bourgeoisie, l’Assemblée nationale. Le Second Empire commença, et avec lui l’exploitation de la France par une bande de flibustiers de la politique et de la finance. Mais, en même temps, l’industrie prit aussi un essor tel que jamais le système mesquin et timoré de Louis-Philippe, avec sa domination exclusive d’une petite partie seulement de la grande bourgeoisie, n’aurait pu lui donner.

Louis Bonaparte enleva aux capitalistes leur pouvoir politique, sous le prétexte de les protéger, eux, les bourgeois, contre les ouvriers, et de protéger à leur tour les ouvriers contre eux ; mais, par contre, sa domination favorisa la spéculation et l’activité industrielle, bref, l’essor et l’enrichissement de toute la bourgeoisie à un point dont on n’avait pas idée. C’est cependant à un degré bien plus élevé encore que se développèrent aussi la corruption et le vol en grand, qu’on les vit fleurir autour de la cour impériale et prélever sur cet enrichissement de copieux pourcentages.

Mais le Second Empire, c’était l’appel au chauvinisme français, c’était la revendication des frontières du premier Empire, perdues en 1814, ou tout au moins de celles de la première République. Un empire français dans les frontières de l’ancienne monarchie, que dis-je, dans les limites plus étriquées encore de 1815, c’était à la longue un non-sens. De là, la nécessité de guerres périodiques et d’extensions territoriales. Mais il n’était pas de conquête qui fascinât autant l’imagination des chauvins français que celle de la rive gauche allemande du Rhin. Une lieue carrée sur le Rhin leur disait plus que dix dans les Alpes ou n’importe où ailleurs. Une fois le Second Empire devenu un fait acquis, la revendication de la rive gauche du Rhin, en bloc ou par morceaux, n’était qu’une question de temps. Le temps en vint avec la guerre austro-prussienne de 1866 ; frustré par Bismarck et par sa propre politique de tergiversations des « compensations territoriales » qu’il attendait, il ne resta plus alors à Bonaparte que la guerre, qui éclata en 1870, et le fit échouer à Sedan et, de là, à Wilhelmshoehe.

La suite nécessaire en fut la révolution parisienne du 4 septembre 1870. L’empire s’écroula comme un château de cartes, la république fut de nouveau proclamée. Mais l’ennemi était aux portes : les armées impériales étaient ou enfermées sans recours dans Metz, ou prisonnières en Allemagne. Dans cette extrémité, le peuple permit aux députés parisiens de l’ancien Corps législatif de se constituer en « gouvernement de la Défense nationale ». Il le permit d’autant plus volontiers qu’alors, afin d’assurer la défense, tous les Parisiens en état de porter les armes étaient entrés dans la garde nationale et s’étaient armés, de sorte que les ouvriers en constituaient maintenant la grande majorité. Mais l’opposition entre le gouvernement composé presque uniquement de bourgeois et le prolétariat armé ne tarda pas à éclater. Le 31 octobre, des bataillons d’ouvriers assaillirent l’Hôtel de ville et firent prisonniers une partie des membres du gouvernement ; la trahison, un véritable parjure de la part du gouvernement, et l’intervention de quelques bataillons de petits bourgeois, leur rendirent la liberté et, pour ne pas déchaîner la guerre civile à l’intérieur d’une ville assiégée par une armée étrangère, on laissa en fonction le même gouvernement.

Enfin, le 28 janvier 1871, Paris affamé capitulait. Mais avec des honneurs inconnus jusque-là dans l’histoire de la guerre. Les forts furent abandonnés, les fortifications désarmées, les armes de la ligne et de la garde mobile livrées, leurs soldats considérés comme prisonniers de guerre. Mais la garde nationale conserva ses armes et ses canons et ne se mit que sur un pied d’armistice avec les vainqueurs. Et ceux-ci même n’osèrent pas faire dans Paris une entrée triomphale. Ils ne se risquèrent à occuper qu’un petit coin de Paris, et encore un coin plein de parcs publics, et cela pour quelques jours seulement! Et pendant ce temps, ces vainqueurs qui durant 131 jours avaient assiégé Paris, furent assiégés eux-mêmes par les ouvriers parisiens en armes qui veillaient avec soin à ce qu’aucun « Prussien » ne dépassât les étroites limites du coin abandonné à l’envahisseur. Tant était grand le respect qu’inspiraient les ouvriers parisiens à l’armée devant laquelle toutes les troupes de l’empire avaient déposé les armes ; et les Junkers prussiens, qui étaient venus assouvir leur vengeance au foyer de la révolution, durent s’arrêter avec déférence devant cette même révolution armée et lui présenter les armes !

La Commune

Pendant la guerre, les ouvriers parisiens s’étaient bornés à exiger la continuation énergique de la lutte. Mais, maintenant qu’après la capitulation de Paris, la paix allait se faire, Thiers, nouveau chef du gouvernement, était forcé de s’en rendre compte : la domination des classes possédantes — grands propriétaires fonciers et capitalistes — se trouverait constamment menacée tant que les ouvriers parisiens resteraient en armes. Son premier geste fut de tenter de les désarmer. Le 18 mars, il envoya des troupes de ligne avec l’ordre de voler l’artillerie appartenant à la garde nationale et fabriquée pendant le siège de Paris à la suite d’une souscription publique. La tentative échoua ; Paris se dressa comme un seul homme pour se défendre, et la guerre entre Paris et le gouvernement français qui siégeait à Versailles fut déclarée ; le 26 mars, la Commune était élue ; le 28, elle fut proclamée ; le Comité central de la garde nationale qui, jusqu’alors, avait exercé le pouvoir, le remit entre les mains de la Commune, après avoir aboli par décret la scandaleuse « police des mœurs » de Paris.

Le 30, la Commune supprima la conscription et l’armée permanente, et proclama la garde nationale, dont tous les citoyens valides devaient faire partie, comme la seule force armée ; elle remit jusqu’en avril tous les loyers d’octobre 1870, portant en compte pour l’échéance à venir les termes déjà payés, et suspendit toute vente d’objets engagés au mont-de-piété municipal. Le même jour, les étrangers élus à la Commune furent confirmés dans leurs fonctions, car « le drapeau de la Commune est celui de la République universelle ».

Le 1er avril, il fut décidé que le traitement le plus élevé d’un employé de la Commune, donc aussi de ses membres, ne pourrait dépasser 6 000 francs. Le lendemain, furent décrétées la séparation de l’Église et de l’État et la suppression du budget des cultes, ainsi que la transformation de tous les biens ecclésiastiques en propriété nationale ; en conséquence, le 8 avril, on ordonna de bannir des écoles tous les symboles, images, prières, dogmes religieux, bref « tout ce qui relève de la conscience individuelle de chacun », ordre qui fut réalisé peu à peu.

Le 5, en présence des exécutions de combattants de la Commune prisonniers, auxquelles procédaient quotidiennement les troupes versaillaises, un décret fut promulgué, prévoyant l’arrestation d’otages, mais il ne fut jamais exécuté.

Le 6, le 137e bataillon de la garde nationale alla chercher la guillotine et la brûla publiquement, au milieu de la joie populaire.

Le 12, la Commune décida de renverser la colonne Vendôme, symbole du chauvinisme et de l’excitation des peuples à la discorde, que Napoléon avait fait couler, après la guerre de 1809, avec les canons conquis. Ce qui fut fait le 16 mai.

Le 16 avril, la Commune ordonna un recensement des ateliers fermés par les fabricants et l’élaboration de plans pour donner la gestion de ces entreprises aux ouvriers qui y travaillaient jusque-là et devaient être réunis en associations coopératives, ainsi que pour organiser ces associations en une seule grande fédération.

Le 20, elle abolit le travail de nuit des boulangers, ainsi que les bureaux de placement, monopolisés depuis le Second Empire par des individus choisis par la police et exploiteurs d’ouvriers, de premier ordre ; ces bureaux furent affectés aux mairies des vingt arrondissements de Paris.

Le 30 avril, elle ordonna la suppression des monts-de-piété, parce qu’ils constituaient une exploitation privée des ouvriers et étaient en contradiction avec le droit de ceux-ci à leurs instruments de travail et au crédit.

Le 5 mai, elle décida de faire raser la chapelle expiatoire élevée en réparation de l’exécution de Louis XVI.

Ainsi, à partir du 18 mars, apparut, très net et pur, le caractère de classe du mouvement parisien qu’avait jusqu’alors relégué à l’arrière-plan la lutte contre l’invasion étrangère. Dans la Commune ne siégeaient presque que des ouvriers ou des représentants reconnus des ouvriers ; ses décisions avaient de même un caractère nettement prolétarien. Ou bien, elle décrétait des réformes, que la bourgeoisie républicaine avait négligées par pure lâcheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de ce principe que, en face de l’État, la religion n’est qu’une affaire privée ; ou bien, elle promulguait des décisions prises directement dans l’intérêt de la classe ouvrière et qui, pour une part, faisaient de profondes entailles dans le vieil ordre social. Mais tout cela, dans une ville assiégée, ne pouvait avoir au plus qu’un commencement de réalisation. Et, dès les premiers jours de mai, la lutte contre les troupes toujours plus nombreuses du gouvernement de Versailles absorba toutes les énergies.

Les Versaillais contre La Commune

Le 7 avril, les Versaillais s’étaient emparés du passage de la Seine, à Neuilly, sur le front ouest de Paris ; par contre, le 11, sur le front sud, ils furent repoussés avec des pertes sanglantes par une attaque du général Eudes. Paris était bombardé sans arrêt, et cela par les mêmes gens qui avaient stigmatisé comme sacrilège le bombardement de cette ville par les Prussiens. Ces mêmes gens mendiaient maintenant, auprès du gouvernement prussien, le rapatriement accéléré des soldats français prisonniers de Sedan et de Metz, pour leur faire reconquérir Paris.

L’arrivée graduelle de ces troupes donna aux Versaillais, à partir du début mai, une supériorité décisive. Cela apparut dès le 23 avril, quand Thiers rompit les négociations entamées sur proposition de la Commune et visant à échanger l’archevêque de Paris et toute une série d’autres curés retenus comme otages, contre le seul Blanqui6, deux fois élu à la Commune, mais prisonnier à Clairvaux. Et cela se fit sentir plus encore dans le changement de ton du langage de Thiers ; jusqu’à ce moment atermoyant et équivoque, il devint tout d’un coup insolent, menaçant, brutal. Sur le front sud, les Versaillais prirent, le 3 mai, la redoute du Moulin-Saquet, le 9, le fort d’Issy, totalement démoli à coups de canon, le 14, celui de Vanves. Sur le front ouest, ils s’avancèrent peu a peu jusqu’au rempart même, s’emparant de nombreux villages et bâtiments contigus aux fortifications. Le 21, ils réussirent à pénétrer dans la ville par trahison et du fait de la négligence du poste de la garde nationale. Les Prussiens qui occupaient les forts du nord et de l’est laissèrent les Versaillais s’avancer par le secteur du nord de la ville qui leur était interdit par l’armistice, leur permettant ainsi d’attaquer sur un large front que les Parisiens devaient croire protégé par la convention et n’avaient de ce fait que faiblement garni de troupes. Aussi n’y eut-il que peu de résistance dans la moitié ouest de Paris, dans la ville de luxe proprement dite. Elle se fit plus violente et tenace, à mesure que les troupes d’invasion approchaient de la moitié est, des quartiers proprement ouvriers.

Ce n’est qu’après une lutte de huit jours que les derniers défenseurs de la Commune succombèrent sur les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant, et c’est alors que le massacre des hommes, des femmes et des enfants sans défense, qui avait fait rage toute la semaine, et n’avait cessé de croître, atteignit son point culminant. Le fusil ne tuait plus assez vite, c’est par centaines que les vaincus furent exécutés à la mitrailleuse. Le mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, où s’accomplit le dernier massacre en masse, est aujourd’hui encore debout, témoin à la fois muet et éloquent de la furie dont la classe dirigeante est capable dès que le prolétariat ose se dresser pour son droit. Puis, lorsqu’il s’avéra impossible d’abattre tous les Communards, vinrent les arrestations en masse, l’exécution de victimes choisies arbitrairement dans les rangs des prisonniers, la relégation des autres dans de grands camps en attendant leur comparution devant les conseils de guerre. […]

Postscriptum

Si, aujourd’hui, vingt ans après, nous jetons un regard en arrière sur l’activité et la signification historique de la Commune de Paris de 1871, il apparaît qu’il y a quelques additions à faire à la peinture qu’en a donnée La Guerre civile en France.

Les membres de la Commune se répartissaient en une majorité de blanquistes, qui avait déjà dominé dans le Comité central de la garde nationale et une minorité : les membres de l’Association internationale des travailleurs, se composant pour la plupart de socialistes proudhoniens. Dans l’ensemble, les blanquistes n’étaient alors socialistes que par instinct révolutionnaire, prolétarien ; seul un petit nombre d’entre eux était parvenu, grâce à Vaillant7, qui connaissait le socialisme scientifique allemand, à une plus grande clarté de principes.

Ainsi s’explique que, sur le plan économique, bien des choses aient été négligées, que, selon notre conception d’aujourd’hui, la Commune aurait dû faire. Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la Commune. Mais le plus merveilleux encore, c’est la quantité de choses justes qui furent tout de même faites par cette Commune composée de blanquistes et de proudhoniens. Il va sans dire que la responsabilité des décrets économiques de la Commune, de leurs côtés glorieux ou peu glorieux, incombe en première ligne aux proudhoniens, comme incombe aux blanquistes celle de ses actes et de ses carences politiques. Et dans les deux cas, l’ironie de l’histoire a voulu, — comme toujours quand des doctrinaires arrivent au pouvoir, — que les uns comme les autres fissent le contraire de ce que leur prescrivait leur doctrine d’école.

Proudhon8, le socialiste de la petite paysannerie et de l’artisanat, haïssait positivement l’association. Il disait d’elle qu’elle comportait plus d’inconvénients que d’avantages, qu’elle était stérile par nature, voire nuisible, parce que mettant entrave à la liberté du travailleur ; dogme pur et simple, improductif et encombrant, contredisant tout autant la liberté du travailleur que l’économie de travail, ses désavantages croissaient plus vite que ses avantages ; en face d’elle, la concurrence, la division du travail, la propriété privée restaient, selon lui, des forces économiques. Ce n’est que pour les cas d’exception — comme Proudhon les appelle — de la grande industrie et des grandes entreprises, par exemple les chemins de fer, que l’association des travailleurs ne serait pas déplacée […].

En 1871, même à Paris, ce centre de l’artisanat d’art, la grande industrie avait tellement cessé d’être une exception que le décret de loin le plus important de la Commune instituait une organisation de la grande industrie et même de la manufacture, qui devait non seulement reposer sur l’association des travailleurs dans chaque fabrique, mais aussi réunir toutes ces associations dans une grande fédération ; bref, une organisation qui, comme Marx le dit très justement dans La Guerre civile, devait aboutir finalement au communisme, c’est-à-dire à l’exact opposé de la doctrine de Proudhon. Et c’est aussi pourquoi la Commune fut le tombeau de l’école proudhonienne du socialisme. Cette école a aujourd’hui disparu des milieux ouvriers français ; c’est maintenant la théorie de Marx qui y règne sans conteste, chez les possibilistes9 pas moins que chez les « marxistes ». Ce n’est que dans la bourgeoisie « radicale » qu’on trouve encore des proudhoniens.

Les choses n’allèrent pas mieux pour les blanquistes. Élevés à l’école de la conspiration, liés par la stricte discipline qui lui est propre, ils partaient de cette idée qu’un nombre relativement petit d’hommes résolus et bien organisés était capable, le moment venu, non seulement de s’emparer du pouvoir, mais aussi, en déployant une grande énergie et de l’audace, de s’y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la rassembler autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant toute autre chose la plus stricte centralisation dictatoriale de tout le pouvoir entre les mains du nouveau gouvernement révolutionnaire. Et que fit la Commune qui, en majorité, se composait précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les conviait à une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, à une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être effectivement créée par la nation elle-même. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé : l’armée, la police politique, la bureaucratie, créée par Napoléon en 1798, reprise depuis avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisée par lui contre ses adversaires, c’est justement cette force qui, selon les blanquistes, devait partout être renversée, comme elle l’avait déjà été à Paris.

La Commune dut reconnaître d’emblée que la classe ouvrière, une fois au pouvoir, ne pouvait continuer à se servir de l’ancien appareil d’État ; pour ne pas perdre à nouveau la domination qu’elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait, d’une part, éliminer le vieil appareil d’oppression jusqu’alors employé contre elle-même, mais, d’autre part, prendre des assurances contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables. En quoi consistait, jusqu’ici, le caractère essentiel de l’État ? La société avait créé, par simple division du travail à l’origine, ses organes propres pour veiller à ses intérêts communs.

Mais, avec le temps, ces organismes, dont le sommet était le pouvoir de l’État, s’étaient transformés, en servant leurs propres intérêts particuliers, de serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci. On peut en voir des exemples, non seulement dans la monarchie héréditaire, mais également dans la république démocratique. Nulle part les « politiciens » ne forment dans la nation un clan plus isolé et plus puissant qu’en Amérique du Nord, précisément. Là, chacun des deux grands partis qui se relaient au pouvoir, est lui-même dirigé par des gens qui font de la politique une affaire, spéculent sur les sièges aux assemblées législatives de l’Union comme à celles des États, ou qui vivent de l’agitation pour leur parti et sont récompensés de sa victoire par des places. On sait assez combien les Américains cherchent depuis trente ans à secouer ce joug devenu insupportable, et comment, malgré tout, ils s’embourbent toujours plus profondément dans ce marécage de la corruption. C’est précisément en Amérique que nous pouvons le mieux voir comment le pouvoir d’État devient indépendant vis-à-vis de la société, dont, à l’origine, il ne devait être que le simple instrument. Là, n’existent ni dynastie, ni noblesse, ni armée permanente (à part la poignée de soldats commis à la surveillance des Indiens), ni bureaucratie avec postes fixes et droit à la retraite. Et pourtant nous avons là deux grandes bandes de politiciens spéculateurs, qui se relaient pour prendre possession du pouvoir de l’État et l’exploitent avec les moyens les plus corrompus et pour les fins les plus éhontées ; et la nation est impuissante en face de ces deux grands cartels de politiciens qui sont soi-disant à son service, mais, en réalité, la dominent et la pillent.

Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l’État et des organes de l’État, à l’origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places de l’administration, de la justice et de l’enseignement au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu’elle payât était de 6 000 francs. Ainsi, on mettait le holà à la chasse aux places et à l’arrivisme, sans parler de la décision supplémentaire d’imposer des mandats impératifs aux délégués aux corps représentatifs.

Cette destruction de la puissance de l’État tel qu’il était jusqu’ici et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique, sont dépeints en détail dans la troisième partie de La Guerre civile. Mais il était nécessaire de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ses traits, parce que, en Allemagne précisément, la superstition de l’État est passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d’ouvriers. Dans la conception des philosophes, l’État est « la réalisation de l’Idée » ou le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophique, le domaine où la vérité et la justice éternelles se réalisent ou doivent se réaliser. De là, cette vénération superstitieuse de l’État et de tout ce qui y touche, vénération qui s’installe d’autant plus facilement qu’on est, depuis le berceau, habitué à s’imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu’ici, c’est-à-dire par l’État et ses autorités dûment établies. Et l’on croit déjà avoir fait un pas d’une hardiesse prodigieuse, quand on s’est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et qu’on jure par la république démocratique.

Mais, en réalité, l’État n’est rien d’autre qu’un appareil pour opprimer une classe par un autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s’empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu’à ce qu’une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l’État.

Le texte que nous publions ici est un large extrait du texte original de la traduction de la préface d’Engels rédigée en 1891. Nous avons procédé à quelques coupures mineures à l’intérieur de celui-ci et avons redécoupé certains paragraphes pour plus de confort de lecture. Les titres sont de la rédaction.

- Michèle Camus, « Le 18 mars 2014 : Vive la Commune ! Vive la Sociale ! », Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, 6 mai 2014.

- Karl Marx, La Guerre civile en France, Paris, Éditions sociales.

- Voir : Denis Cosnard, « ‘Légende noire’ contre ‘légende rouge’ : la difficile commémoration des 150 ans de la Commune de Paris », Le Monde, 19 février 2021.

- « Les élections du 26 mars 1871 », Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, 6 mai 2014.

- Il s’agit de Louis-Napoléon Bonaparte qui, à la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, met fin à la Deuxième République française, restaure l’Empire et devient Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

- Auguste Blanqui (1805-1881) est un révolutionnaire français. Adepte d’une espèce de socialisme utopique et partisan d’un volontarisme révolutionnaire de type putschiste, il préconise que la prise du pouvoir doit être le fait d’hun petit groupe de militants déterminés. Dans les limites fixées ici par Engels, les blanquistes ont joué un rôle déterminant pendant la Commune de Paris.

- Édouard Vaillant (1840-1915) est un dirigeant de la Commune de Paris, proche du blanquisme, en contact notamment avec Marx.

- Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) est un théoricien du socialisme libertaire dont les thèses furent régulièrement contredites par Marx. Il influença de nombreux militants de la Commune.

- Possibilistes : en référence au courant socialiste réformiste dont les partisans se regroupèrent dans les années 1880 autour de Paul Brousse, opposé au programme proposé par Jules Guesde.