Un véritable tremblement de terre a secoué les États-Unis le 8 novembre 2016 : les élections américaines attribuent la victoire au candidat républicain, Donald Trump, déjouant tous les sondages qui pronostiquaient le succès d’Hillary Clinton. Près de deux ans plus tard, cette analyse tente de dégager une série de facteurs explicatifs pour comprendre ce tournant dans la politique américaine et sur la scène économique internationale.

Même si Hillary Clinton obtient un score global supérieur, le système électoral particulier outre-Atlantique privilégie le mandat de grands électeurs issus des différents États de l’Union. Largement plébiscité dans les régions du centre du pays, le milliardaire de New York a pu, grâce à cela, battre sa rivale et devenir le 45e président des États-Unis.

Commentant ces résultats, les analystes ont immédiatement pointé le discours jugé populiste du candidat républicain qui a séduit une masse de salariés, généralement blancs, qui s’estiment des « laissés pour compte » de la mondialisation. Ses propos anti-immigration, de protection du marché américain, voulant restaurer la grandeur des États-Unis ont fait mouche dans les contrées où les délocalisations et les fermetures d’usines ont été nombreuses, dégradant ainsi les conditions de vie de millions de travailleurs. Pour sa part, Hillary Clinton était accusée de représenter cette ouverture à la concurrence étrangère qui détruit des emplois et qui n’apporte pas de prospérité à l’ensemble des Américains. Elle était perçue, à juste titre, comme la porte-parole de l’establishment honni de Wall Street [1] et de Washington.

Les partisans de Donald Trump ne se sont pas demandé si derrière la rhétorique il n’y avait pas d’autres enjeux, plus obscurs et directement liés aux intérêts de la classe dominante américaine. En effet, voilà un homme issu d’une famille aisée qui acquiert sa fortune dans le marché de l’immobilier new-yorkais, puis la dilapide dans des projets pharaoniques et la regagne finalement grâce à la marchandisation de son nom, relayée par une émission télévisée populaire [2] qui le fait connaître aux quatre coins du pays. Comment ce personnage à la recherche du succès dans les affaires et les médias pourrait-il être celui qui porterait les aspirations de millions de citoyens délaissés par la mondialisation capitaliste ?

Le financement des candidats

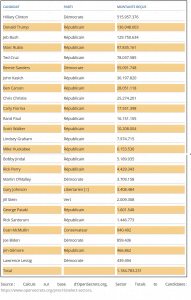

Même si la masse des fonds des entreprises et des organismes privés attribués aux candidats est allée à Hillary Clinton (comme le montre le tableau 1), Donald Trump représente également les intérêts de l’élite américaine, mais d’une autre manière.

Le tableau 1 reprend le total des versements effectués en faveur des divers prétendants à la présidence, y compris lors des primaires (dans les camps démocrate et républicain).

Tableau 1. Montants reçus par les différents candidats à l’élection présidentielle américaine de 2016 (en dollars)

On voit que, dans ce résultat, Hillary Clinton a obtenu 43,5% des sommes allouées, alors que Donald Trump n’en a perçu que 11,5%, à peine plus que son concurrent du parti républicain, Jeb Bush, fils du président George H. W. Bush et frère de George Jr.

Si on utilise les données globales de l’organisation OpenSecrets.org, on s’aperçoit que le montant total reçu par les candidats lors de cette élection atteint le milliard et demi de dollars. Hillary Clinton en a recueilli 564 millions et Trump 333 millions [4]. L’avantage est clairement dans le camp démocrate.

Mais si on calcule sur l’ensemble des prétendants, on s’aperçoit que les versements sont beaucoup plus partagés, les républicains empochant 50,8% du total contre 48,6% pour les démocrates.

En détaillant également ces fonds par secteur, on constate que Donald Trump perçoit davantage d’argent de l’agrobusiness, de l’industrie de l’armement, de celle des jeux et de l’exploitation pétrolière. Et les républicains battent largement les démocrates en ce qui concerne les secteurs de la construction, de l’immobilier, de l’énergie et du transport. Le soutien des démocrates et d’Hillary Clinton se situe surtout dans l’électronique, dans les métiers de la santé, chez les bureaux d’avocats, auprès des syndicats et dans les affaires culturelles [5].

Ainsi, s’il y avait une préférence nette de la part des élites américaines pour poursuivre l’orientation de l’administration de Barack Obama, certaines branches (et donc leurs dirigeants) ont ouvertement financé la voie du changement. Pourquoi ?

Heurts et malheurs de l’hégémonie américaine

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont l’unique puissance du monde capitaliste. L’Europe et le Japon sont détruits par les bombardements. Ils ne peuvent revendiquer de place importante dans le nouvel ordre, d’autant que l’Allemagne et l’archipel nippon se trouvent dans le camp des vaincus. Seul face à cette quasi-omnipotence se dresse un camp socialiste, mené par l’URSS et où viennent s’adjoindre d’abord la Chine, puis la Corée du Nord et le Vietnam du Nord. À ce moment, les États-Unis fournissent la moitié du PIB mondial.

Petit à petit, l’Europe et le Japon se redressent. Washington est alors obnubilé par le projet d’interdire au camp socialiste de s’étendre. Il installe des alliances militaires autour du bloc « soviétique » (comme l’OTAN [6]), ainsi que des zones économiques tournées vers le libre marché (comme la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne). Il favorise dans ce cadre l’éclosion de géants industriels et financiers européens et japonais capables de concurrencer les multinationales américaines.

Parallèlement, les pays ayant rejoint l’orientation socialiste se développent. L’URSS devient la seconde puissance économique du monde. La Chine sort de son appauvrissement continu depuis le XIXe siècle.

Dans ces conditions, les États-Unis ne représentent plus que 27% du PIB mondial dès les années 60. Et cette part ne cessera de légèrement glisser.

La crise de 1973 plonge un peu plus l’économie américaine dans la tourmente. D’autant que, parallèlement, la Maison-Blanche connaît des revers politiques importants : en 1960, à Cuba , l’île privilégiée des fortunés Américains qui y passaient des vacances idylliques, des révolutionnaires renversent le dictateur Batista ; le « communisme » s’installe à quelque 180 km des côtes de la Floride ; en 1975, l’Indochine célèbre son indépendance réelle, en se débarrassant des derniers régimes proaméricains de la région ; en 1979, une révolution islamiste chasse le shah d’Iran, un grand allié de Washington. En même temps, le président Richard Nixon doit démissionner pour une affaire d’écoutes téléphoniques peu reluisantes [7].

Dans les années 1970 , les pays soviétiques, dont s’est soustraite la Chine, connaissent leurs premières difficultés économiques qui mèneront à leur effondrement une quinzaine d’années plus tard. En revanche, Beijing se débarrasse de l’aile politique prônant la lutte idéologique à outrance. Le parti communiste s’oriente vers un développement économique sans précédent dans l’histoire, en ouvrant progressivement le territoire aux investissements étrangers.

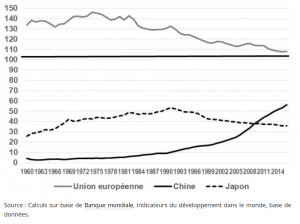

De ce fait, les rapports de force entre nations changent petit à petit. C’est ce que présente le graphique 1.

Il compare l’évolution du PIB réel des principaux États ou régions face aux États-Unis. Pour ce faire, nous avons établi pour chaque année que ces derniers se situent à la valeur 100 et nous observons à quel niveau les autres se placent. Une montée de la courbe signifie donc une amélioration économique par rapport aux États-Unis, une baisse signifie une détérioration par rapport aux États-Unis.

Graphique 1. Évolution du PIB réel de l’Union européenne, de la Chine et du Japon par rapport aux États-Unis 1960-2016 (USA=100)

Notes : Les États-Unis sont chaque année à la valeur 100. Le PIB réel est la production marchande et monétaire réalisée chaque année par les pays, mais en éliminant l’influence de la hausse des prix ou inflation.

Dans un premier temps, les pays européens et le Japon progressent. L’Europe passe d’un stade de 134% en 1960 à 146% en 1974, son maximum relatif. L’archipel nippon connaît un essor encore plus spectaculaire : de 26% en 1960, il grimpe jusqu’à 53% en 1991.

Pour sa part, la Chine, noyée dans des débats idéologiques qui affectent nécessairement la croissance, avance lentement jusqu’à la fin des années 1970. Ensuite, la croissance est surmultipliée : de 4% en 1977, elle atteint 56% en 2016. Parallèlement, l’Union européenne et le Japon commencent à stagner, à perdre une partie des acquis gagnés les années précédentes.

En 1989 avec la chute du Mur de Berlin et en 1991 avec l’effondrement de l’URSS, Washington pense avoir gagné définitivement la partie face à son adversaire socialiste. Un fonctionnaire de l’administration Reagan, Francis Fukuyama, annonce la fin de l’histoire [8]. Le chroniqueur conservateur Charles Krauthammer déclare que le monde connaît le moment unipolaire, celui où une seule puissance, les États-Unis, domine la planète [9]. Pour montrer ce qu’il en coûte à l’État qui oserait mettre en doute cette suprématie, le président George H. W. Bush déclare la guerre à l’Irak, qui vient d’envahir le Koweït.

Il annonce l’avènement d’un « nouvel ordre international ». Personne au conseil de l’ONU [10] n’ose contester cette mise au pas.

Mais, rapidement, les problèmes s’amoncellent pour l’empire américain. Les crises se succèdent à un rythme élevé et la Maison-Blanche est incapable d’y apporter des solutions adéquates. À chaque fois, la Federal Reserve, banque centrale américaine, inonde de liquidités les acteurs américains, voire les États étrangers soumis à des difficultés de balance des paiements : le Mexique en 1995, la Thaïlande, l’Indonésie et la Corée du Sud en 1997, le Brésil en 1998.

Comment gérer l’hégémonie ?

La plupart des analystes américains savent que cette situation où les États-Unis dominent la planète est momentanée, qu’elle ne va pas durer éternellement. Il est anormal que de grands pays comme l’Inde, la Chine, le Brésil, l’Indonésie ne prennent pas une part plus grande dans la production mondiale, une proportion correspondant davantage à leur poids démographique. Mais il faut à la fois prolonger cette période privilégiée et mettre en place les institutions qui permettront à l’avenir la prospérité des multinationales américaines.

Or, dans les années 1970, les problèmes de compétitivité apparaissent parmi les entreprises américaines.

Dans un certain nombre de secteurs traditionnels, la supériorité des États-Unis est battue en brèche. En 1989, une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) établit un constat édifiant pour un nombre d’industries fondamentales qu’elle analyse : les firmes américaines ne résistent pas à la concurrence de compagnies étrangères, principalement japonaises, qui attaquent par le bas de gamme et puis montent progressivement ; elles acceptent d’abandonner le niveau le moins élevé, car on n’y fait guère de profit, mais surtout du volume ; mais, grâce à cela, les sociétés nipponnes partent à l’assaut des domaines plus rentables ; il ne reste aux entreprises américaines que deux possibilités : fermer leurs portes ou déménager dans un pays du tiers-monde ou alors s’y approvisionner pour les parties de la chaîne de production devenues non lucratives. Le MIT étudie ainsi en détail la construction automobile, le secteur chimique, l’aéronautique civile, l’électronique grand public, la machine-outil, les semiconducteurs, la production d’ordinateurs, les photocopieurs et l’industrie textile [11].

L’administration Reagan va réagir essentiellement dans deux branches, l’automobile et les semiconducteurs. Dans la première, elle va imposer des quotas « volontaires » d’importations en provenance de l’archipel. Cela va ralentir la progression japonaise, mais pas l’arrêter. Toyota, Nissan, Honda et d’autres vont installer des usines aux États-Unis et continuer leur progression vers la domination du secteur. Pour les processeurs, la Maison-Blanche va obtenir un accord de réciprocité avec le Japon, garantissant aux firmes américaines 20% du marché nippon.

Pour le reste, rien ne sera décidé. Dans des domaines comme la production de radios, de télévisions, de lecteurs CD, de PC, d’appareils photographiques, de jouets, d’habits, le pays ne produira quasiment plus rien et dépendra du matériel étranger, élaboré à moindre coût.

Mais ces délocalisations vont améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises demeurées à la pointe de l’économie mondiale, les ExxonMobil, General Electric, Coca-Cola, Caterpillar, Microsoft, IBM, Apple, Intel, Oracle, Dell, Walmart et puis progressivement Google (Alphabet), Facebook, Amazon, Yahoo… En effet, les salariés peuvent grâce à cette situation nouvelle acheter toute une série de produits à moindre coût, notamment leurs vêtements et l’électroménager. Dans ces conditions, leurs rémunérations peuvent rester plus basses et donc bénéficier à ces géants qui continuent à prospérer, à réaliser des profits plantureux et à verser des dividendes démesurés à leurs actionnaires.

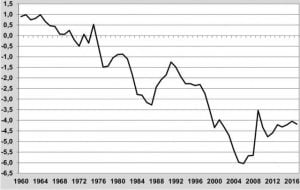

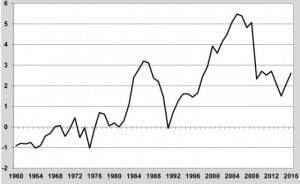

Le revers est qu’il faut importer tous ces produits qui ne sont plus confectionnés aux États-Unis. Dès lors, la balance commerciale devient de plus en plus négative et cela n’est pas l’effet uniquement du pétrole qu’il faut faire venir du Mexique, du Venezuela ou d’Arabie Saoudite. Le graphique 2 présente clairement la dégringolade des comptes extérieurs d’échanges de marchandises.

Graphique 2. Évolution de la balance commerciale américaine rapportée au PIB 1960-2017 (en %)

Jusqu’en 1976, la balance commerciale est excédentaire ou proche de zéro. Ensuite, c’est une chute constante, avec des périodes d’amélioration ponctuelle. Depuis la crise de 2007, la situation se redresse quelque peu, essentiellement parce que les ménages surendettés réduisent proportionnellement leur consommation et diminuent donc l’achat de produits importés.

Le pendant de cette situation est l’obligation d’avoir une arrivée de capitaux qui compensent la dégradation de la balance commerciale. En matière de balance des paiements, lorsque le commerce international est déficitaire, il n’y a pas énormément de solutions : l’exportation des services doit compenser ; mais quand le déficit commercial atteint 6% du PIB (comme en 2005 et 2006), cela suffit rarement ; il faut alors une importation de capitaux du même ordre de grandeur, sous forme de crédits, d’investissements ou de placements boursiers ; si cela ne fonctionne pas, la dernière possibilité est la dévaluation de la monnaie. Cette solution aurait des conséquences catastrophiques pour l’économie mondiale, puisqu’une bonne partie des affaires internationales sont libellées en dollars.

Le graphique 3 indique que le choix qui s’est opéré naturellement a été la venue de ces capitaux nécessaires pour compenser le déficit commercial et éviter la chute de la devise américaine.

Graphique 3. Évolution de la balance en capital rapportée au PIB des États-Unis 1960-2016 (en %)

Note : La balance en capital présente de façon positive l’entrée de capitaux (crédits, investissements ou placements) et de manière négative la sortie de tels capitaux. La balance est le solde entre ce qui entre et ce qui sort.

Le diagramme 3 est l’inverse presque exact du précédent. L’apport de capitaux compense de fait le déficit commercial. Jusqu’en 2006, ce sont les placements étrangers sur les Bourses américaines qui augmentent massivement. Mais la crise des subprimes [12] provoque un krach à Wall Street et sur le NASDAQ [13]. Dans ces conditions, les investisseurs étrangers perdent confiance dans l’économie américaine. Ce sont alors les banques centrales (Chine, Japon, Arabie Saoudite…) qui achètent des bons du Trésor et qui empêchent les comptes extérieurs des États-Unis de provoquer une déflagration encore plus terrible.

La récession de 2007 a montré la situation fragile dans laquelle Washington (et New York) se trouve et sa dépendance accrue vis-à-vis des autres États. Si ceux-ci décident de ne plus intervenir, certes ils occasionnent un cataclysme économique planétaire, mais ils causent également la ruine de l’économie américaine. On est loin de la suprématie absolue manifestée par l’élite conservatrice au début des années 1990, à la chute du système soviétique.

Comment, dans ces conditions, continuer à assurer l’hégémonie américaine ? La classe dominante outre-Atlantique est divisée. En général, les démocrates [14] estiment qu’il faut restaurer la puissance économique et en faire profiter davantage de citoyens américains. On peut poursuivre dans la voie du libre-échange qui permet aux multinationales de pointe de vendre partout dans le monde et d’engranger des bénéfices faramineux. Mais il faut également concevoir des mécanismes de redistribution sociale pour éviter un trop grand écart de richesses entre personnes, ce qui pourrait générer des conflits sociaux non souhaitables.

Au contraire, la majorité des républicains pense que la situation sociale n’est pas une priorité. Il faut surtout appuyer le développement économique par un potentiel militaire qui peut faire reculer les concurrents étrangers et qui peut accorder une protection sécuritaire aux pays de moindre importance.

De la sorte, depuis les années 1980, les présidents républicains augmentent fortement la dette publique. Ils veulent accroître le budget militaire en limitant les dépenses sociales. Mais cette baisse est plus difficile à obtenir, car il y a des résistances de la part des travailleurs, des citoyens et des fonctionnaires.

De ce fait, les déficits budgétaires s’accumulent et la dette publique grimpe.

En revanche, les présidents démocrates essaient de contraindre cet endettement. Ils modèrent les dépenses en s’attaquant notamment à ce que le Département de la Défense reçoit. Le graphique 4 présente cette situation.

Graphique 4. Évolution des dépenses officielles du département américain de Défense par rapport au PIB des États-Unis 1950-2017 (en %)

Il y a une tendance générale à la baisse puisque les États-Unis ne sont pas confrontés à une agression. Les dépenses militaires augmentent proportionnellement au PIB avec la guerre de Corée au début des années 1950, puis avec celle du Vietnam à la fin des années 1960.

Ensuite, le budget s’élève avec les projets de guerre des étoiles (Star Wars) de Ronald Reagan, pour retomber au plus bas avec Bill Clinton. À nouveau, il repart à la hausse avec les opérations en Afghanistan, puis en Irak. Enfin, Barack Obama restreint les dépenses militaires au grand dam des républicains.

La montée de la droite extrême

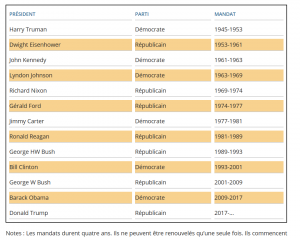

Pour permettre de suivre l’évolution des idées, nous avons établi un tableau (tableau 2) reprenant tous les présidents américains, avec leur couleur politique, depuis la Seconde Guerre mondiale.

Tableau 2. Liste des présidents des États-Unis depuis 1945

On observe que deux partis se partagent les présidences : les républicains et les démocrates. Au départ, les différences sont assez faibles et fluctuantes. Abraham Lincoln, qui abolit l’esclavage après la guerre de Sécession (1861-1865), est républicain. Franklin Roosevelt, qui instaure le New Deal pour faire face à la grande crise des années 1930, est démocrate.

Mais, progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, les forces conservatrices prennent possession du parti républicain. Bizarrement, ceci est lié à une décision effectuée lors de la présidence de Lyndon Johnson, mais préparée lors du mandat de John Kennedy ; l’adoption en 1965 du Voting Rights Act [15], c’est-à-dire la non-discrimination lors des élections.

Mais, à cette époque, les démocrates ont une forte influence dans les États du sud des États-Unis, anciennement esclavagistes. Le fait de donner aux Afro-Américains le droit de vote et d’être élus n’était pas pour plaire à certains d’entre eux. Notamment Scoop Jackson et Pat Moynihan s’opposent à cette nouvelle voie. Le premier recrute des assistants qui auront une importance capitale dans la politique américaine : Richard Perle, Paul Wolfowitz, Doug Feith et Frank Gaffney. Ces démocrates qui ont une vision rétrograde et militariste formeront, plus tard, le groupe des néoconservateurs.

Ce groupe va apporter à la droite de nouvelles conceptions idéologiques qui vont façonner les débats dès le milieu des années 1970. Il crée notamment la Coalition for a Democratic Majority (CDM) [16] en décembre 1972. S’inspirant des thèses de l’ancien président (démocrate) Woodrow Wilson, qui avaient donné naissance en 1919 à la Société des Nations, il développe une vision très particulière : « Cinq volets principaux apparaissent dans la vision néoconservatrice de la CDM : la défense de la démocratie ; les droits de l’homme ; l’affirmation de la puissance militaire américaine ; le soutien à Israël ; enfin la distance avec le système multilatéral de l’ONU » [17]. Ce sont des thèmes récurrents que la droite extrême va reprendre à son compte.

Un autre événement va façonner le spectre idéologique des États-Unis : la candidature malheureuse de Barry Goldwater à l’élection présidentielle de 1964 face à Lyndon Johnson. C’est le premier à défendre ouvertement des positions de droite extrême, antisyndicaliste et anticommuniste. Mais il échoue totalement. Les forces conservatrices analysent cette défaite et en concluent qu’il leur faut être plus structurés. Dans les années 1970, grâce à l’aide de financiers réactionnaires, ils créent des organismes, des fondations, des centres de recherche, où ils peaufinent leurs arguments. Ainsi, l’American Enterprise Institute, fondé en 1943, prend son essor à partir de 1971. La Heritage Foundation apparaît en 1973. Le Cato Institute, think tank libertarien, surgit en 1974. Ce sont ces institutions qui, avec la montée des évangélistes, vont permettre l’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. De nombreux démocrates, issus des rangs des aides et conseillers de Scoop Jackson et Pat Moynihan, rejoignent l’équipe républicaine.

En 1981, tout ce petit monde se réunit dans une grande convention, le Council for National Policy (CNP) [18], qui veut à la fois chapeauter le mouvement conservateur et rivaliser, voire prendre la place du Council of Foreign Relations (CFR) [19], qui rassemble l’establishment américain pour discuter et définir la politique extérieure du pays. Ce dernier projet ne prendra pas. Désormais, le CNP se réunit à huis clos et le nom de ses membres n’est pas révélé. Néanmoins, le New York Times l’appelle « le club peu connu de quelques centaines de conservateurs les plus puissants du pays » [20].

Mais la présidence de Reagan déçoit les plus intransigeants du courant, surtout lorsqu’avec la perestroïka lancée à partir de 1985 par Mikhael Gorbatchev, les États-Unis renouent des contacts « amicaux » avec l’URSS. Ainsi, un ancien assistant de Scoop Jackson et haut fonctionnaire du Pentagone [21] de 1983 à 1987, Frank Gaffney, est démis de son poste par le secrétaire à la Défense, Frank Carlucci.

Il crée le Center for Security Policy (CSP) [22] l’année suivante. Les propos de cet organe ne font pas dans la dentelle : il dénonce immédiatement les accords de paix entre l’URSS et les États-Unis. Par la suite, le CSP se distinguera pour la propagation de thèses conspirationnistes soutenant que l’islam dominerait la planète, accusant même Barack Obama d’être en fait un musulman qui duperait son monde aussi bien qu’Hitler avait trompé les Français et les Britanniques à Munich en 1938 [23]. Notons encore que Doug Feith est membre fondateur de CSP. Il en sera même le président du conseil d’administration [24].

Durant les années 90, les conservateurs ne décolèrent pas. Ils accusent tour à tour les présidences de George H.W. Bush et de Bill Clinton d’être trop molles et de ne pas faire face aux dangers naissants sur la planète : le terrorisme, l’Irak, la Chine. Ils décident de reprendre la main, avec l’aide de Newt Gingrich, nouveau président de la Chambre de 1995 à 1999 [25]. Ils mènent une guérilla idéologique et procédurière contre l’administration Clinton, dont la fameuse affaire Monica Lewinsky [26].

En 1995, la CIA [27] publie un mémo où elle indique que la menace terroriste contre les États-Unis est « peu probable ». Les conservateurs se lancent dans une bataille acharnée pour faire changer ces mots en « vraisemblablement possible » et ainsi pour créer un climat de peur dans lequel ils peuvent prospérer.

C’est dans ce cadre que deux idéologues ultraconservateurs, William Kristol [28] et Robert Kagan, fondent en 1997 le PNAC ou Project for the New American Century (« Projet pour un nouveau siècle américain ») [29]. Celui-ci veut faire du XXIe siècle une ère d’hégémonie américaine comme l’a été le XXe siècle (selon ses promoteurs).

Dans un livre consacré à la politique qui devrait être menée à l’aube du XXIe siècle, les deux doctrinaires écrivent : « La tâche pour les États-Unis au début des années 1990 aurait dû être évidente. C’était prolonger ce moment extraordinaire (issu de la guerre froide – ndlr) et protéger le système international de toute menace qui pourrait le contester. Cela signifiait, avant tout, préserver et renforcer l’hégémonie mondiale bienveillante des États-Unis, qui sous-tendait ce que le président George Bush appelait à juste titre un “nouvel ordre mondial”. Le but de la politique étrangère américaine aurait dû être de transformer ce que Charles Krauthammer appelait un “moment unipolaire” en une ère unipolaire. » [30]

Aux côtés des deux intellectuels, on trouve parmi les noms signataires de la charte constitutrice du PNAC Dick Cheney, Lewis Libby, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama, l’auteur de la « Fin de l’histoire », Jeb Bush et Frank Gaffney. Or, ce sont eux qui vont composer la nouvelle administration américaine de George Bush Jr. en 2001, après des élections contestées [31]. Dick Cheney en sera le puissant vice-président [32], Lewis Libby sera son conseiller, Donald Rumsfeld sera le secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, son sous-secrétaire, et Doug Feith, alors au CSP, sera le sous-secrétaire à la politique de Défense, soit le numéro trois du Pentagone.

Un des premiers objectifs du PNAC était de poursuivre la guerre en Irak et de se débarrasser définitivement de Saddam Hussein [33]. Lorsque Doug Feith prête serment devant le Congrès pour entrer en fonction en mai 2001, il exprime sa volonté de continuer le conflit en Mésopotamie. Cela va étonner et inquiéter un parlementaire démocrate, mais les républicains peuvent imposer leur choix et le conservateur sera accepté.

Dès les attentats du 11 septembre, le département de la Défense propose d’attaquer Bagdad en représailles. C’est le secrétaire d’État [34], Colin Powell, qui va détourner le gouvernement de cet objectif en épinglant plutôt l’Afghanistan. Mais l’obsession irakienne va persévérer et – ironie de l’histoire – les conservateurs vont imposer à Colin Powell de défendre l’assaut contre Saddam Hussein à l’ONU, à partir de « preuves » qu’aujourd’hui tout le monde sait fausses et mensongères.

Au mois de septembre 2001, le ministère de la Défense doit présenter le Quadriennal Defense Review (QDR), qui comme son nom l’indique définit pour quatre ans la politique militaire américaine. Il est produit par le sous-secrétaire à la politique de Défense, c’est-à-dire Doug Feith. Il va reprendre les thèmes avancés par le PNAC : il faut que les États-Unis demeurent la puissance hégémonique mondiale pour les années, voire la décennie à venir. Dans ce rapport et celui qui va suivre en ce qui concerne la politique de sécurité nationale, Washington défend l’idée de mener des guerres préventives [35].

Il est intéressant de noter que Donald Rumsfeld dans l’introduction à ce document écrit : « Le Quadriennal Defense Review et le rapport qui l’accompagne étaient largement achevés avant les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. D’une façon générale, ces attaques confirment la direction stratégique et les principes planificateurs qui résultaient de ce rapport, en particulier lorsqu’ils se focalisaient sur la défense intérieure, sur la surprise, sur la préparation à traiter des menaces asymétriques [36], sur le besoin de développer de nouveaux concepts de dissuasion, sur la nécessité d’une stratégie fondée sur les capacités et sur le besoin d’équilibrer de façon délibérée les différentes dimensions du risque. Toutefois, les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis exigent que nous agissions plus rapidement dans ces directions, même si nous sommes engagés dans une guerre contre le terrorisme » [37]. Les attentats viennent donc confirmer les conservateurs dans leur vision militariste, sécuritaire et même autoritaire.

Ces derniers parviennent à déclencher deux guerres dites préventives, l’une contre l’Afghanistan, l’autre contre l’Irak, soit deux États souverains. La situation chaotique actuelle au Moyen-Orient découle de ces décisions hasardeuses. Le gouvernement Bush Jr. décrète le Patriot Act, une loi « antiterroriste » qui efface la distinction juridique entre les enquêtes menées par les polices domestiques et celles conduites par les services secrets. Elle définit de nouvelles catégories comme celle de combattant ennemi ou illégal, permettant à Washington de placer ceux qui y correspondent dans un camp spécial à Guantanamo [38], en dehors de toute inculpation et limite de temps. C’est une zone de non-droit initiée par les États-Unis.

Bien sûr, ces orientations ont soulevé l’indignation de nombreuses populations dans le monde, y compris des Américains. Les actes de torture relevés dans les prisons irakiennes et exercés par des militaires américains ont discrédité les conservateurs républicains. En outre, malgré les cris de victoire du président Bush Jr. juste après les succès des opérations purement militaires, les invasions deviennent progressivement des catastrophes humaines et des gouffres financiers pour l’État américain. Elles coûtent de nombreuses vies, y compris celles de soldats américains.

Après huit ans d’aventures extérieures désastreuses, les électeurs choisissent de donner les rênes du pouvoir politique aux démocrates et à Barack Obama. D’autant que la crise économique qui éclate à partir de 2007 montre un secteur financier avide et cupide, sans morale tant qu’il y a de l’argent à gagner. Les républicains, avec leur vison très libérale de laisser le marché agir, sont mal pris . Ils vont d’ailleurs commencer à prendre des mesures pour sauver ce monde de la finance, au détriment des ménages endettés et des contribuables.

Barack Obama va représenter un espoir de changement. Mais celui-ci sera vite déçu. Le nouveau président prolonge plusieurs fois le Patriot Act. Puis, en 2015, suite aux révélations incendiaires d’Edgar Snowden deux ans plus tôt à propos des vastes écoutes des communications de la part de la NSA [39], il remplace la loi par le Freedom Act, qui porte assez mal son nom (loi de Liberté, en français), puisque la principale modification consiste à n’autoriser les écoutes qu’après approbation de la part d’une cour de justice, celle de la FISA (Cour de Surveillance du Renseignement Étranger des États-Unis [40]). Quant à Guantanamo, malgré ses promesses, en huit ans de mandat, Obama n’est pas parvenu à suspendre ce camp.

À l’instar du gouvernement Clinton, il n’a pas sorti les salariés américains de l’endettement, des travaux mal payés et de la misère dans laquelle vivent nombre d’entre eux. Sur le plan social, sa principale contribution réside dans la mise en place de l’Obamacare, un système d’assurance santé pour quelque 32 millions d’Américains, laissant malgré tout 23 millions de citoyens sans couverture. Bien qu’encore très incomplète, la droite républicaine tente à tout prix de démembrer d’abroger cette couverture maladie.

Dès 2008, des militants de base de cette droite créent le Tea Party pour Taxed Enough Already (« déjà suffisamment imposés ») [41], un mouvement ouvertement libertarien qui s’oppose au sauvetage des banques par l’injonction de l’argent de l’État. Mais leur programme, c’est le libre marché et le retrait de l’État dans l’économie.

En 2010, lors des élections de mi-mandat pour renouveler les 435 sièges de la Chambre et les 100 du Sénat, les républicains reprennent la main. Ils contrôlent le Congrès et les démocrates ne conservent la majorité au Sénat que d’un strapontin. On se retrouve dans une situation similaire à celle qu’a dû affronter Bill Clinton.

Si le harcèlement des années 1990 portait sur les frasques du président, celui deux décennies plus tard s’en prend aux origines d’Obama.

En 2012, les républicains envoient Mitt Romney, un « modéré » [42] qui a acquis une petite fortune en participant à la fondation d’une société d’investissement, Bain Capital, et qui a été également gouverneur du Massachusetts de 2002 à 2007, combattre Barack Obama à l’élection présidentielle. Les conservateurs se rattraperont quatre ans plus tard . Plusieurs candidats rivalisent dans des positions extrêmes pour réduire la fiscalité des plus riches, pour revenir sur les dispositions de régulation financière prises lors de la récente crise économique, pour restreindre l’immigration clandestine, pour augmenter les budgets de la Défense et de la Sécurité nationale…

Le favori de la droite extrême est d’ailleurs Ted Cruz. Il est soutenu par le Tea Party, moins influent qu’en 2008. Il est financé par les frères Koch, qui, à la tête d’un puissant conglomérat érigé à partir du pétrole, soutiennent activement les prétendants les plus conservateurs et libertariens [43]. Il est également conseillé par Robert Mercer, ancien salarié d’IBM et président de Renaissance Technologies, un des plus grands hedge funds américains [44]. Ce dernier finance le site médiatique raciste, misogyne, suprémaciste [45] Breitbart News, créé en 2007 par Andrew Breitbart et animé jusqu’à récemment par Steve Bannon. Ce dernier, proche de l’extrême droite américaine, accepte de participer à la campagne de Ted Cruz.

Mais celui-ci perd la primaire du parti républicain face à Donald Trump. Les Mercer décident d’appuyer le candidat choisi par les électeurs, au contraire des Koch. Ils proposent que Steve Bannon devienne le chef politique de la campagne de Trump, ce que ce dernier consent. La collaboration s’avérera fructueuse.

Une fois élu, le 45e président des États-Unis reçoit l’aide de Charles et David Koch. Le vice-président Mike Pence, un autre conservateur chrétien évangélique, homophobe, adversaire de l’avortement et proche du Tea Party, permet le rapprochement. Cela va favoriser la composition de la nouvelle administration à partir des forces les plus conservatrices du pays.

On en veut pour preuve le choix du nouveau conseiller à la sécurité nationale, un poste influent en ce qui concerne la politique étrangère américaine : John Bolton. Celui-ci est issu du mouvement des néoconservateurs. Il signe en 1998 la lettre du PNAC pour attaquer l’Irak de Saddam Hussein, adressée à Bill Clinton. C’est un farouche partisan de la guerre préventive et adversaire acharné des missions humanitaires. Il entre dans l’administration Bush Jr., au département d’État en charge des questions de désarmement. C’est dans ce cadre qu’il propose des sanctions contre l’Iran et la Corée du Nord. En 2005, il devient ambassadeur à l’ONU, une institution qu’il dénigre très souvent. Il donnera sa démission à ce poste à la fin 2006, sous la pression des démocrates qui ont gagné les élections de mi-mandat.

Ce parcours historique montre qu’il y a un projet qui n’est pas toujours clair et qui peut être partagé seulement partiellement entre les libertariens, les néolibéraux, les néoconservateurs, les ultraconservateurs… Il y a une volonté de conquérir le pouvoir pour imposer ses idées et sa vision à la société américaine et à la planète.

Il existe, pourtant, des différences notables entre des libertariens, partisans d’un libre-échange intégral, mais d’un État en retrait, voire inexistant, et des conservateurs, préférant un État fort en matière militaire et sécuritaire, permettant d’assurer l’hégémonie mondiale des États-Unis. Néanmoins, on peut observer une dérive inquiétante dans les différents gouvernements républicains successifs.

D’abord, il y a eu Richard Nixon (1969-1974), anticommuniste acharné et partisan d’un État fort et autoritaire. Mais celui-ci dut démissionner à cause du Watergate (voir ci-dessus). Ensuite, les conservateurs ont fait élire Ronald Reagan (1981-1989), ancien acteur qui a dénoncé certains de ses collègues dans la chasse aux sorcières des années 1950 et dont l’administration a promu les politiques néolibérales dont la planète souffre tant aujourd’hui. George W. Bush (2001-2009) a poussé un peu plus loin la stratégie américaine en autorisant les guerres préventives, avec application immédiate à l’Afghanistan et l’Irak, et le Patriot Act. Maintenant, c’est le tour de Donald Trump avec une cohorte de conservateurs aux manettes. C’est aussi la première fois qu’un individu qui a des sympathies pour les néonazis, dans ce cas-ci, Steve Bannon, intègre l’équipe gouvernementale américaine [46].

Comme l’écrit l’ancien prix Nobel d’économie, Paul Krugman : « La nature de l’emprise que le conservatisme de mouvement exerce sur le parti républicain est facile à résumer : oui Virginia, la grande conspiration de droite existe. Il existe un ensemble d’institutions soudées, obéissant en dernière analyse à une poignée d’individus, qui, collectivement, récompense les fidèles et punit les dissidents. Ces institutions offrent à des politiciens dociles les ressources nécessaires pour gagner les élections, un refuge sûr en cas de défaite et de lucratives possibilités de faire carrière après leur mandat. Elles garantissent une couverture de presse favorable à ceux qui suivent la ligne du parti. Elles harcèlent et fragilisent les opposants. Et elles entretiennent une armée permanente de militants et d’intellectuels » [47].

La priorité militaire

Pourquoi l’establishment a-t-il autorisé l’élection de Donald Trump et n’a pas mis toutes ses forces pour l’empêcher, alors qu’elle en avait incontestablement les moyens ? D’abord, parce qu’il est divisé sur la stratégie à suivre pour demeurer hégémonique dans les relations internationales, comme nous l’avons déjà souligné plus haut. Mais aussi parce qu’une partie pense que l’utilisation de la force et des moyens militaires, qui surpassent largement ceux des autres pays, est indispensable dans cette tâche.

Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont établi ce à quoi leur force armée devait correspondre pour conduire simultanément et seule deux guerres de moyenne importance [48]. C’est une position étonnante, car après l’effondrement de l’URSS, il n’y a plus d’adversaire de taille comparable. Certains ont pensé qu’était venu le temps des « dividendes de la paix ». Ils ont dû déchanter rapidement. Le Pentagone a immédiatement remis les choses au point : il n’y aurait pas de réduction massive du budget de la Défense.

En outre, il peut être paradoxal que les forces militaires américaines doivent correspondre à celles permettant de mener isolément deux combats simultanés. Or, les États-Unis figurent en tête des marchands d’armes partout dans le monde, vendant principalement à leurs alliés, Israël, Arabie saoudite, les États du Golfe… Ceux-ci poursuivent des objectifs parfois contre leurs voisins, avec l’appui de Washington. D’ailleurs, depuis que cette orientation a été définie, la Maison-Blanche s’est évertuée à piloter leurs conflits armés avec l’aide d’autres pays, ceux-ci fournissant une contribution au déploiement de forces ou étant amenés à payer la facture.

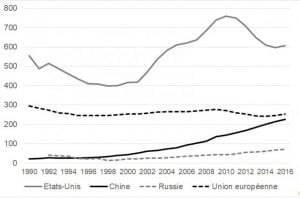

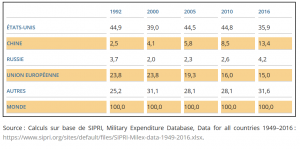

De ce fait, malgré la fin de la guerre froide, les États-Unis restent largement numéro un dans les dépenses militaires, comme le montrent le graphique et tableau suivant.

Graphique 5. Évolution des dépenses militaires aux États-Unis, Chine, Russie et Union européenne 1990-2016 (en milliards de dollars de 2015)

On observe que les montants utilisés par les États-Unis baissent effectivement durant les années 1990, mais assez faiblement. Ils repartent ensuite fortement à la hausse dès l’accession de l’équipe Bush Jr. au pouvoir. Ils diminuent avec l’arrivée d’Obama, pour croître à nouveau en fin de période, avant même l’élection de Donald Trump.

Le tableau 3 reprend ces données en pourcentage total des montants totaux dépensés.

Tableau 3. Part des dépenses militaires des principaux pays dans le total mondial 1992-2016 (en %)

En 1992, les États-Unis assurent près de la moitié des fonds alloués à la Défense dans le monde. Cette part passe sous les 40% en 2000. Mais avec les guerres en Afghanistan et en Irak, Washington revient à sa position de la fin de la guerre froide. La crise survenant, il faut sauver le système financier américain, essentiel dans la stratégie économique mondiale. Barack Obama se résout à réduire les dépenses militaires.

Néanmoins, la manière souvent arrogante de la Maison-Blanche de régler les affaires de la planète n’est pas du goût des puissances émergentes, qui sentent bien qu’à un moment ou à un autre, les intérêts américains vont entrer en conflit avec leur volonté de développement. Ils se doivent de construire ou rebâtir leurs forces armées. Ainsi, la part de la Chine monte sans cesse dans les statistiques. Et la Russie, qui avait réduit ses dépenses dans les années 1990, consacre à nouveau des sommes importantes à la Défense.

Cette situation inquiète les conservateurs. Ils se disent que la domination économique est menacée par de nouveaux acteurs et, sur ce plan, il est difficile d’empêcher le rattrapage. Le contrarier peut-être, le freiner sans doute, mais ne pas l’interdire. Donc la suprématie militaire et l’avantage politique incontestable qu’elle procure restent, en fait, l’outil principal pour que les États-Unis conservent l’hégémonie mondiale.

C’est le raisonnement de tout un pan de l’économie qui fonctionne grâce aux commandes militaires, d’autant que le Pentagone permet souvent de financer énormément de recherches fondamentales. Ce sont les secteurs qui traditionnellement financent le parti républicain. Mais il y a aussi une partie de la classe dirigeante américaine qui estime que le modèle de domination, tel qu’il s’est établi depuis les années 1980, ne peut plus subsister et qu’il faut employer davantage la force militaire et politique. C’est le terreau sur lequel vont se développer les derniers courants de la droite extrême, toujours très actifs dans les médias et les réseaux sociaux.

Les conservateurs vont s’attaquer, en particulier, au fait que les dépenses militaires actuelles ne permettent plus aux États- de mener deux conflits de moyenne ampleur par leurs propres moyens. Ils affirment que la politique suivie par Barack Obama a rendu cette faculté impossible avec les diminutions budgétaires dans le secteur de la Défense. Et, comme ils savent si bien le faire, ils ont multiplié leurs assauts idéologiques.

Ainsi, deux spécialistes des questions militaires du think tank de droite extrême The Heritage Foundation écrivent : « L’armée (actuelle) est la plus petite depuis 1940, même si les soldats doivent se déployer très fréquemment ». [49]

Pour étayer cette affirmation, Doug Feith explique : « Nous étions la puissance militaire prépondérante et notre énorme force économique nous donnait de l’influence. Mais, durant les années Obama, l’influence américaine a diminué. ». Et il poursuit en appelant de ses vœux une autre politique : « Une des premières choses que le président Trump veut est de reconstruire et de réaffirmer le pouvoir américain ». [50] En d’autres termes : accroître le budget de la Défense.

Mackenzie Eaglen enchaîne pour l’American Enterprise Institute (AEI) : « Les hommes politiques ne peuvent pas dédaigner la nécessité d’avoir une forte présence en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Cela voudrait dire que les engagements américains au Moyen-Orient disparaîtraient ou alors ils deviendraient subitement plus faciles ou seraient une moindre charge pour l’armée. ». Il poursuit : «

Pour se perpétuer comme puissance mondiale, les États-Unis ne peuvent jamais être dans une position – comme c’est le cas maintenant – de devoir mobiliser les dernières réserves de sa force militaire pour n’importe quel théâtre d’action. Au contraire, les planificateurs militaires doivent augmenter la taille des forces armées en utilisant les ressources disponibles. Les forces américaines doivent s’engager à une présence permanente déterminée, partout où elles peuvent efficacement décourager les menaces avant que celles-ci ne se transforment en hostilités. ». [51]

C’est un appel qu’on avait déjà entendu dans les années 90, à l’époque de la présidence Clinton. Les deux fondateurs du PNAC avaient publié un livre en ce sens et prétendaient : « Notre menace actuelle porte sur le déclin de notre force militaire, notre volonté et notre confusion sur notre rôle dans le monde ». [52].

Tous les candidats républicains étaient sans doute sensibles à ce « cri d’alarme ». Mais le meilleur d’entre eux, celui qui pouvait battre Hillary Clinton, était incontestablement Donald Trump. Les autres étaient trop proches de l’establishment, avec un discours assez similaire. Seul Trump pouvait mobiliser réellement l’électorat populaire et renverser la tendance qui donnait les démocrates gagnants presque à tous les coups.

Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Trump va satisfaire les élites les plus conservatrices du pays. Il va commencer une dérégulation de l’économie et de la finance, qui n’a pas encore pris toute sa dimension.

Il est question de revenir sur la règle Volcker de la Loi Dodd-Frank, votée pour faire face à la crise de 2007-2009. Celle-ci limite, voire interdit, les activités des sociétés d’investissement pour compte propre dans certains domaines. Lors des mois précédant la récession, il avait été constaté que plusieurs établissements, dont Goldman Sachs , proposaient à leurs clients des produits subprimes, alors qu’eux-mêmes spéculaient à l’effondrement de ces mêmes actifs. Il y avait manifestement conflit d’intérêts. Dès le 3 février, c’est-à-dire quelques jours à peine après son investiture, Donald Trump signa deux décrets pour remettre en cause la loi Dodd-Frank.

Ensuite, en décembre 2017, il promulgue une réforme fiscale, qui avantage les entreprises, surtout celles qui produisent aux États-Unis, et les plus fortunés des Américains. La manne offerte à ceux qui en ont le moins besoin s’élève à 1.500 milliards de dollars sur dix ans [53]. Cela représente un transfert d’environ 8% du PIB vers les plus riches, car les firmes bénéficiaires ont toutes les chances de verser le surplus réalisé à leurs actionnaires et dirigeants.

Enfin, le budget 2018 a été redéfini en fonction des priorités républicaines, avec une montée des sommes allouées aux départements de la Défense et à ceux de la Sécurité nationale, au détriment des dépenses sociales et environnementales. Le but est de replacer les dépenses militaires à 3,3% du PIB en 2020 contre 3,1% en 2017 [54]. Cela nécessite de passer de quelque 590 milliards de dollars en 2017 à 668 milliards en 2020.

Sous Donald Trump, les nominations dans l’administration d’anciens militaires et officiers prennent une mesure disproportionnée. Le secrétaire à la Défense, James Mattis, était le commandant du CENTCOM, responsable des opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud sous la présidence d’Obama. On peut croire que le ministre en charge de la Défense soit habituellement un officier. Mais, aux États-Unis (comme dans d’autres pays), c’est rarement le cas. Plus étonnant, Ryan Zinke, le secrétaire d’État à l’Intérieur, a servi dans la marine de 1985 à 2008 et s’est retiré à cette date avec le grade de commandant. John Kelly, d’abord secrétaire d’État à la Sécurité intérieure des États-Unis, puis chef de cabinet de la Maison-Blanche [55], est un ancien général à la retraite. Sonny Perdue, secrétaire d’État à l’Agriculture, est un ancien capitaine de l’US Air Force. C’est le cas également de Rick Perry, le secrétaire d’État à l’Énergie.

Globalement, le patronat peut être content de ces mesures, même s’il reste circonspect sur la manière dont Donald Trump intervient dans les débats, à travers des tweets incendiaires. Des responsables des grandes entreprises accèdent aussi au gouvernement. Le plus emblématique est Rex Tillerson, PDG de 2006 à 2016 d’ExxonMobil, la plus grande firme pétrolière du monde, qui devient secrétaire d’État des États-Unis [56]. Steven Mnuchin, qui a travaillé chez Goldman Sachs jusqu’en 2002, puis dans plusieurs sociétés d’investissement, est choisi pour être secrétaire au Trésor [57]. Wilbur Ross était à la tête de sociétés d’investissement, chargées souvent d’acheter, puis de revendre des firmes parfois en difficulté (notamment celles de Trump), avant d’être nommé au Commerce. Gary Cohn était le numéro deux à Goldman Sachs de 2006 à 2016, moment où il rejoint l’équipe gouvernementale comme chef du National Economic Council (le conseil économique national), qui donne ses avis au président sur les situations économiques [58].

Pour les relations avec le pouvoir, les employeurs modifient également les personnes de contact. À la puissante Business Roundtable (BRT, la Table ronde des affaires), qui rassemble plus d’une centaine de présidents ou de dirigeants importants des plus grandes multinationales américaines [59], on élit un nouveau président et on nomme un nouvel administrateur délégué. Le premier est Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine. Il faisait partie du Forum Stratégie et Politique, mis sur pied par la Maison-Blanche [60]. Le second est Joshua Bolten, qui a été chef de cabinet de la Maison-Blanche sous la présidence Bush Jr. de 2006 à 2009. Les patrons avaient choisi deux responsables qui pouvaient dialoguer aisément avec le pouvoir à Washington.

La philosophie de l’administration Trump est fournie par le rapport stratégique sur la sécurité nationale, publié en décembre 2017. Elle est fondée sur l’expression de la puissance américaine : « Des États-Unis qui entrent en compétition avec succès sont la meilleure garantie pour empêcher les conflits. Tout comme la faiblesse américaine invite à les défier, leur force et leur confiance dissuadent (les autres) à mener des guerres et favorise donc la paix. » [61]

Elle pointe trois adversaires majeurs qui s’opposent à cette hégémonie : « Trois principales forces – les puissances révisionnistes de Chine et de Russie, les États dévoyés d’Iran et de Corée du Nord et les organisations transnationales criminelles, en particulier les groupes terroristes djihadistes – défient activement les États-Unis, leurs alliés et partenaires. » [62] Cuba et le Venezuela sont également mentionnés comme régimes autoritaires anachroniques, mais sont considérés comme des menaces régionales [63].

Le problème est qu’avec la crise économique, le gouvernement Obama (qui n’est pas explicitement cité) a réduit les dépenses militaires, alors que ses adversaires les augmentent : « L’armée américaine reste la plus forte au monde. Cependant, les avantages des États-Unis diminuent à mesure que les États rivaux modernisent et renforcent leurs forces conventionnelles et nucléaires. » [64]

Il faut, dès lors, selon ce document, réaffirmer la puissance hégémonique américaine en accroissant les capacités militaires. Les auteurs du rapport écrivent : « Les États-Unis chercheront à trouver, en position de force, des lieux de coopération avec leurs adversaires, en veillant avant tout à ce que notre puissance militaire reste inégalée et pleinement intégrée à nos alliés et à tous nos instruments de pouvoir. Une armée puissante assure à nos diplomates la possibilité d’opérer en position de force. De cette façon, nous pouvons, avec nos alliés et partenaires, décourager et, si besoin est, vaincre une agression contre les intérêts américains. Ainsi, on augmentera la probabilité de gérer des différends sans conflits violents et on pourra préserver la paix. » [65]

Les termes de préservation de la paix ne doivent pas faire illusion. C’est bien une stratégie résolument guerrière que l’administration Trump a choisie, car le but n’est pas la quiétude et la concorde pour tout le monde, mais pour les intérêts américains, c’est-à-dire prioritairement ceux des multinationales.

Des tensions mondiales accrues

Le projet des conservateurs et de la droite extrême est de réaffirmer la primauté absolue des États-Unis sur la planète à travers l’expression de la force brute et brutale. C’était déjà le cas sous le gouvernement de Bush Jr. Mais les conséquences en avaient été tellement catastrophiques qu’il fallut passer par un intermède démocrate. Aujourd’hui, ce courant réactionnaire a repris les rênes et impose ses orientations au monde.

Mais cela ne va pas aller sans mal. Le premier problème est la hausse de la dette publique. Celle-ci s’élève déjà à près de 101% du PIB en 2017. Or, selon la programmation budgétaire de l’administration Trump, fondée sur une croissance annuelle moyenne du PIB assez optimiste de 4,2%, le déficit de l’État fédéral devrait passer de 3,5% en 2017 à 4,5% en 2020 [66]. De ce fait, la dette publique devrait augmenter de près de 5% du PIB, selon ces prévisions.

Ensuite, la politique commerciale est inversée. Les États-Unis, dont les multinationales profitent largement du système d’ouverture mondial veulent prélever des taxes douanières contre les produits des pays dits prédateurs (comme la Chine). En d’autres termes, ils cherchent à avoir le beurre et l’argent du beurre.

En 2017, le déficit commercial se montait à 811 milliards de dollars, soit environ 4,2% du PIB américain.

Mais, il est dû à la fois à l’importation de matières premières indispensables au développement du pays et de marchandises courantes fournies à bas prix par des nations du tiers-monde. Ces dernières ne sont plus produites aux États-Unis. Il est donc impensable que le solde négatif de la balance commerciale se résolve réellement.

En outre, ces denrées livrées aux salariés à bas prix permettent aux grandes entreprises de payer moins bien leurs travailleurs, comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Si des tarifs douaniers sont perçus, cela signifiera que les marchandises seront vendues plus cher et qu’il faudra normalement élever les rémunérations des salariés. Sans compter que certains secteurs dépendent fortement de ces importations peu onéreuses. Les contestations et les conflits sociaux risquent d’augmenter aux États-Unis.

Enfin, les pays visés par l’administration Trump peuvent exercer des représailles du même type, soit, taxer eux aussi les produits américains. Il est clair que, dans ce cas de figure, la guerre commerciale lancée par Washington, dommageable en soi, pourrait avoir des répercussions politiques, diplomatiques, voire militaires.

Notes :

[1] Le nom généralement donné à la Bourse de New York.

[2] The Apprentice, diffusé sur la chaîne nationale NBC.

[3] L’idéologie libertarienne, qui est surtout présente aux États-Unis, est une vision économico-politique où il n’y aurait plus que des petits propriétaires individuels, sans quasiment d’État (ou pour des fonctions régaliennes très limitées). Les principaux adeptes de cette conception sont Milton Friedman et Friedrich von Hayek.

[4] OpenSecrets.org, 2016 Presidential Race : http://www.opensecrets.org/pres16/.

[5] D’où un soutien important d’Hollywood envers Hillary Clinton.

[6] Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui regroupe à l’origine les États-Unis, le Canada et les pays d’Europe occidentale les plus importants (l’Allemagne de l’Ouest rejoint l’association en 1955).

[7] Ce qu’on a appelé l’affaire du Watergate.

[8] Francis Fukuyama, La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme, éditions Flammarion, Paris, 1992. Il reviendra plus tard sur ce diagnostic.

[9] Charles Krauthammer, « The Unipolar Moment », Foreign Affairs, volume 70, nr.1, 1990.

[10] Organisation des Nations unies.

[11] Michael Dertouzos, Richard Lester, Robert Solow, Made in America, InterEditions, Paris, 1990.

[12] Ces crédits hypothécaires qui ont été accordés à des ménages qui étaient dans l’incapacité de les rembourser.

[13] La Bourse des valeurs technologiques comme Microsoft, Facebook, eBay, Yahoo…

[14] Nous ne traitons ici que de la politique suivie par la direction du parti et nous négligeons l’effet que Bernie Sanders a introduit dans ce mouvement, avec une campagne revendiquant une sorte de socialisme démocratique.

[15] Loi sur les droits de vote.

[16] Coalition pour une majorité démocrate.

[17] Justin Vaïsse, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, éditions Odile Jacob, Paris, 2008, p.150.

[18] Littéralement le Conseil pour une politique nationale.

[19] Le conseil pour les relations étrangères. Le CFR publie la prestigieuse revue Foreign Affairs.

[20] The New York Times, 28 août 2004 : http://www.nytimes.com/2004/08/28/us/2004-campaign-conservatives-club-most-powerful-gathers-strictest-privacy.html.

[21] Le nom donné au ministère de la Défense, en raison de sa forme.

[22] Le centre pour une politique sécuritaire.

[23] The Huffington Post, 19 décembre 2016.

[24] On retrouve parmi les membres fondateurs de cette association : Richard Perle, Jeane Kirkpatrick, ambassadrice à l’ONU entre 1981 et 1985, Edwin Feulner, fondateur de Heritage Foundation, Edward Teller, père de la bombe H ou bombe à hydrogène, et James Woolsey, directeur de la CIA entre 1993 et 1995.

[25] Deux ans après la nomination de Bill Clinton comme président, les républicains emportent une large victoire électorale au renouvellement de la Chambre à mi-mandat (du président). Ils y deviennent majoritaires pour la première fois depuis 1952. Newt Gingrich est un climatosceptique, adversaire des Palestiniens et un soutien au créationnisme, ce courant affirmant la fondation du monde par un dieu, s’opposant à la théorie de l’évolution, admise dans la communauté scientifique. En 2016, il apporte ses faveurs à Donald Trump.

[26] En deux mots, cette jeune femme d’affaires a eu des relations sexuelles avec le président de Bill Clinton. Au départ, celui-ci a nié. Or, un président ne peut pas mentir sous serment. Les républicains ont donc essayé de le condamner et de le destituer sur cette base.

[27] La Central Intelligence Agency (ou en français l’agence centrale de renseignement) représente depuis 1947 les services secrets américains.

[28] William Kristol est le fils d’Irving Kristol (1920-2009), considéré comme l’initiateur du mouvement des néoconservateurs. Ces derniers sont en général des gens issus du parti démocrate ou de la gauche américaine et qui sont passés à la droite extrême.

[29] Le PNAC sera dessous en 2006. D’une part, à cette date, il aura accompli sa mission en grande partie. D’autre part, l’American Enterprise Institute, plus spécialisé habituellement dans les questions économiques, reprendra les thèmes militaristes et sécuritaires de l’association.

[30] Robert Kagan and William Kristol, « Introduction : National Interest and Global Responsibility », in Robert Kagan and William Kristol, Present Dangers. Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy, Encounter Books, San Francisco, 2000, p.6.

[31] À ce moment, les deux candidats, Al Gore et George Bush, étaient au coude à coude. On a recompté à plusieurs reprises les votes. Finalement, c’est la Cour suprême, où les conservateurs étaient majoritaires, qui décide d’accorder finalement la victoire à Bush, alors que Gore bénéficiait d’un total de voix supérieur.

[32] Normalement, aux États-Unis, le titre et le rôle du vice-président sont purement honorifiques. Mais Dick Cheney va changer complètement cette situation. Il va commencer son mandat en rédigeant un rapport sur le caractère essentiel du secteur énergétique pour les États-Unis. Cet ancien secrétaire à la Défense, sous Bush Sr., a été de 1995 à 2000 président exécutif d’Halliburton, multinationale américaine de services aux affaires pétrolières et gazières.

[33] Lors de la première guerre en Irak en 1991, le président George H.W. Bush arrête les hostilités après la « libération » du Koweït et la fin des menaces militaires irakiennes. Les conservateurs reprochent à cette administration de ne pas avoir été jusqu’à Bagdad pour renverser Saddam Hussein.

[34] L’équivalent américain du ministre des Affaires étrangères.

[35] Une guerre avant même que l’adversaire ne la déclenche lui-même. C’est une conception hautement contestable, car la menace potentielle (qui peut être assez imaginaire) sert de raison à provoquer des hostilités.

[36] Les stratèges américains définissent leur situation militaire en termes de menaces asymétriques. Comme, selon eux, il n’y a pas d’adversaire à leur taille et que personne n’ose les affronter trop ouvertement, le risque majeur, affirment-ils, vient des forces non étatiques, bien organisées, très mobiles et noyées dans les populations. De cette façon, ces forces peuvent frapper impunément les États-Unis ou leurs alliés et ceux-ci ne peuvent riposter, puisqu’ils n’ont pas à faire à un État hostile.

[37] Quadriennal Defense Review Report, 30 septembre 2001, p.V.

[38] Ce camp se situe dans la baie du même nom au sud de l’île cubaine. Il a été accordé en 1898 aux États-Unis suite à la guerre hispano-américaine qui libère Cuba de la colonisation espagnole. Normalement, Washington paie un loyer pour cette possession, mais Fidel Castro la refuse. En 1994, le gouvernement américain de l’époque décide d’y fonder un centre de détention pour les Haïtiens accusés du coup d’État militaire de septembre 1991. C’est là qu’après septembre 2001 les soi-disant terroristes sont rassemblés.

[39] La National Security Agency (Agence nationale de la sécurité) est un organisme dépendant du département de la Défense, chargé du renseignement téléphonique, électronique et informatique.

[40] Foreign Intelligence Surveillance Court ou également FISC en anglais.

[41] Le titre de Tea Party fait également référence à un événement de la guerre d’indépendance. En 1773, la Couronne britannique dont dépendaient les colonies américaines avait décidé de taxer lourdement le thé en provenance de Chine pour pouvoir payer ses énormes dettes. Les colons américains refusèrent de recevoir ce thé jugé trop cher et, à Boston, ils ont jeté par-dessus bord les cargaisons du précieux liquide arrivant par bateau. Cet acte symbolique a pris le nom de Boston Tea Party et prélude à la guerre d’indépendance (1775-1783).

[42] Au sein du parti républicain, il se présente comme un adversaire acharné de Donald Trump.

[43] Ils sont parmi les plus importants financiers du Cato Institute. Mais ils supportent également Marco Rubio et Rand Paul.

[44] Un hedge fund est un fonds spéculatif qui, en général, mène des activités financières à court terme.

[45] Les suprémacistes sont des partisans de la supériorité « raciale » des Blancs sur les autres ethnies.

[46] Même s’il a été démis de ces fonctions le 18 août 2017, suite aux événements de Charlottesville, qui avaient entraîné la mort d’une jeune militante des droits civiques. Alors qu’Heather Heyer était assassinée par un néonazi qui l’a écrasée volontairement à l’aide d’une voiture, Steve Bannon est responsable du premier communiqué du président Donald Trump affirmant que les violences provenaient des deux côtés, aussi bien des partisans de l’extrême droite que des antifascistes.

[47] Paul Krugman, L’Amérique que nous voulons, éditions Flammarion, Paris, 2008, p.197. Il fait allusion à un célèbre éditorial de 1897 publié dans le New York Sun dont le titre était : « Oui, Virginia, le père Noël existe ».

[48] Une guerre de grande importance, voire mondiale, n’est pas envisagée, car il n’y a plus d’adversaire de même taille que les États-Unis, selon l’avis des stratèges américains.

[49] Thomas Spoehr et Rachel Zissimos, « Preventing a Defense Crisis : The 2018 National Défense Authorization Act Must Begin to Restore US Military Strength », The Heritage Foundation, Backgrounder, p.2.

[50] Doug Feith, « Reflections on US Military Policy », The Brown Journal of World Affairs, fall/winter 2017, p.1.

[51] Mackenzie Eaglen, « Recommendations for a Future National Defense Strategy », American Enterprise Institute, 30 novembre 2017, p.3

[52] Robert Kagan and William Kristol, op. cit., p.4.

[53] Les Échos, 26 décembre 2017.

[54] Office of Management and Budget, An American Budget, Fiscal Year 2019, US. Government Publishing Office, Washington, 2018, p.123.

[55] C’est un poste fondamental attaché directement au président.

[56] Il est démis de ses fonctions par Trump le 13 mars 2018 pour divergence d’opinions et remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo.

[57] Le ministre des Finances.

[58] Gary Cohn donne sa démission le 6 mars 2018 pour s’opposer à l’orientation « protectionniste » de la politique commerciale américaine.

[59] Cette association créée en 1972 va inspirer la fondation en Europe de la Table ronde des industriels européens, qui est un des lobbies les plus influents sur les orientations de l’Union européenne.

[60] Il démissionna suite aux déclarations de Trump après l’assassinat de Charlottesville. Puis, le président dissolut l’organe.

[61] National Security Strategy of the United States of America, décembre 2017, p.3.

[62] National Security Strategy of the United States of America, décembre 2017, p.25.

[63] National Security Strategy of the United States of America, décembre 2017, p.51.

[64] National Security Strategy of the United States of America, décembre 2017, p.3.

[65] National Security Strategy of the United States of America, décembre 2017, p.26.

[66] Office of Management and Budget, op. cit., p.118.

Source : http://gresea.be/Pourquoi-avoir-permis-l-election-de-Donald-Trump

Le Monde selon Trump

Où Trump mène-t-il les Etats-Unis et quelle est sa vision du monde ? Son élection reflète une crise profonde : des Etats-Unis, d’un modèle économique et des relations internationales.