« L’Occident », récemment rebaptisé « communauté internationale », traite de « Munichois » tous ceux qui ont critiqué la croisade que Washington conduisit contre l’URSS, accusée d’« expansion » mortifère, l’encre à peine sèche des compromis forcés passés avec elle à Yalta et à Potsdam, et la politique de la canonnière ininterrompue depuis 1950 (et la « guerre de Corée »), intensifiée depuis les années 1990.

Le thème fleurit à Paris et Londres contre « Nasser-Hitler » depuis l’annonce par le leader égyptien en juillet 1956 de sa nationalisation du canal de Suez. Il n’a plus connu de trêve depuis la première guerre contre l’Irak, au Proche-Orient ou, en Europe, contre « Milosevic-Hitler », selon l’affiche apposée sur les murs de l’Union européenne pour dénoncer l’expansion de la « Grande Serbie » ou son « Plan fer à cheval ».

Les mêmes croisés n’exposent cependant jamais aux peuples, ainsi dissuadés de pactiser avec l’armée des nouveaux Hitler menaçant « l’Occident », ce que fut la conférence de Munich. Tenue dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938 entre Hitler, flanqué de Mussolini, officiel entremetteur, Chamberlain (Londres) et Daladier (Paris), elle fut l’aboutissement du vieux lâchage français de la Tchécoslovaquie et un moment-clé de « l’Apaisement » franco-anglais face à un impérialisme allemand ouvertement belliqueux.

La Tchécoslovaquie avait été le symbole par excellence de la victoire de l’impérialisme français sur les empires centraux, seul « État successeur » stricto sensu de l’empire austro-hongrois, les deux autres, la Roumanie et la Serbie, devenue Yougoslavie (officiel « Royaume des Serbes, Croates et Slovènes » jusqu’en 1929), n’ayant été que grossis de dépouilles austro-hongroises. De cet État, créé par la France et qui resta jusqu’à sa mort dévoué à l’impérialisme français, le groupe Schneider du Creusot

(Eugène Schneider en personne) avait fixé les frontières conformément à ses intérêts métallurgiques et miniers : il avait convaincu le Quai d’Orsay d’intégrer le territoire de Teschen, riche en charbon, au nouveau-né plutôt qu’à la Pologne, les travailleurs tchèques se montrant moins combatifs que les mineurs polonais. Schneider reçut aussi la propriété ou, plus tard, le contrôle complet, au prix de retouches cosmétiques du capital, du fabricant d’armements Skoda, équivalent autrichien de Krupp.

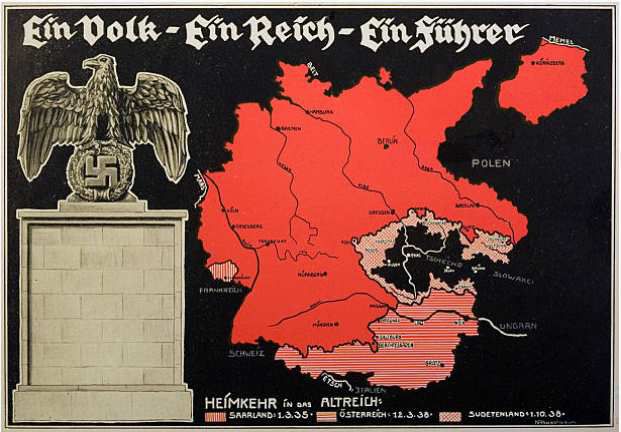

La norme française de préservation de l’alliée-reine avait largement motivé l’interdiction de l’Anschluss signifiée au Reich, tant par le traité de Versailles que par celui de Saint-Germain : les « milieux bien informés » clamaient en 1918-1919 que l’annexion de l’Autriche entraînerait fatalement, et à très bref délai, celle de la Tchécoslovaquie. C’est Schneider aussi qui dicta sa mort, dans un contexte éclairant bien les rapports entre l’impérialisme français et les impérialismes dominants. Le « Diktat » de Versailles n’avait pas été respecté d’emblée dans divers domaines, vu l’inclination du capital financier français à ménager son homologue allemand, partenaire essentiel, en Sarre et ailleurs, et protégé du grand allié américain, créancier impérieux. Dès les années 1920 de la « réconciliation » franco-allemande officielle et plus encore dans la décennie 1930, les cartels métallurgiques consacrèrent l’écrasante supériorité de l’industrie allemande, avec l’aval du grand capital français, y compris dans le fief colonial est-européen que lui avait ménagé la victoire de 1918 (« États successeurs » et Pologne).

Pendant la crise, qui fit s’effondrer les exportations et alors que « les marchands de canons » français répugnaient à réarmer la France contre le Reich, Schneider déplora la concurrence de Skoda. La maison mère viola les accords antérieurs, notamment sur le monopole « tchécoslovaque » du marché roumain, si prospère, comme le marché polonais, ces deux États s’armant jusqu’aux dents contre… l’URSS ; puis elle jugea plus rentable de vendre Skoda au Reich qui, lui, réarmait et avait besoin du notable potentiel militaro-économique de Prague. Paris n’avait rien à redouter du haut personnel politique de la « démocratie » tchécoslovaque, seul présentable des États alliés antisoviétiques, la Roumanie, la Yougoslavie et la Pologne étant aux mains de féroces dictatures consolidées par des armes et des dans la main de ses bienfaiteurs français.

Aussi sensible aux sirènes allemandes que son tuteur français, il se résigna dès 1928 à… l’Anschluss, Beneš et les siens inclus. La sécurité nationale du pays dépendait de la maîtrise des Sudètes montagneuses, pilier géographique et économique de sa résistance militaire où se trouvait concentré le matériel Schneider, avec une réplique de la Ligne Maginot, et de son alliance « de revers » anti allemande.

L’alliance militaire défensive Beneš-Herriot de 1924-1925 ne valait rien. Joseph Barthélémy, l’obligé du Comité des Forges, fasciste éminent et futur ministre de la Justice de Pétain, fut chargé de le notifier aux imminents crucifiés, le 11 avril 1938, dans un retentissant article du quotidien dudit Comité, Le Temps, voix du Quai d’Orsay et prédécesseur du Monde. Cette alliance était même si creuse que Paris avait voulu supprimer son attaché militaire à Prague dès la fin des années 1920, puis avait renoncé à cet aveu prématuré, laissant en poste jusqu’à l’hallali final le tchécophile mais impuissant général Faucher, privé de « mission militaire ».

La seule alliance qui eût pu sauver Prague était celle de l’URSS, conclue le 16 mai 1935 et liée à l’alliance franco-soviétique du 2 mai. Laquelle était vide, puisque Laval, ses successeurs, le secrétaire général du Quai d’Orsay, Alexis Léger (1933 – mai 1940) [1] et le ministère de la Guerre, déchaîné contre les barbares de l’Est, s’arc-boutèrent efficacement jusqu’en août 1939 contre la conclusion des accords militaires et aéronautiques qui seuls pouvaient lui donner vie. Ils interdirent aussi à leurs féaux, dont Beneš, d’appliquer l’alliance tchéco-soviétique que Moscou avait proposé de rendre bilatérale à Prague, de 1936 à la capitulation tchécoslovaque devant le diktat franco-anglais.

Parmi les grâces que les Apaiseurs comptaient accorder en 1938 au Reich,strictement incapable de se lancer dans la guerre mais si bon client, débiteur compréhensif et si résolu à débarrasser tout le monde des Soviets (mais aussi obsédé par la « Revanche » contre l’Ouest), figurait l’Anschluss. Celui-ci eut tranquillement lieu, en mars 1938, comme prévu à la réunion franco-anglaise tenue à Londres le 29 novembre 1937, où les radicaux Chautemps, président du Conseil, et Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères, firent mine de céder à la « gouvernante anglaise » –– Chamberlain, Premier ministre, et Eden, secrétaire au Foreign Office ––, qui les enjoignait de satisfaire aussi les « légitimes » revendications nationales des Sudètes émises par le pantin de Berlin, Henlein. Paris et Londres recueillirent les chaleureux applaudissements de Washington, qui semblait alors indifférent à la tutelle allemande sur l’Europe, et du Vatican, instrument inconditionnel de l’expansion du Reich depuis que Benoît XV s’était engagé début 1919 à l’aider à reconquérir «l’Altreich» (dans ses frontières de novembre 1918) et à conquérir la totalité de l’empire austro-hongrois dont l’Église romaine guidait les peuples de la naissance à la mort.

À cette avant-dernière étape de l’invasion, franchie le 1er octobre 1938 avec celle des Sudètes, succéda aisément l’ultime : l’assaut allemand contre le moignon tchécoslovaque, le 15 mars 1939. Entre les deux, en décembre 1938, Schneider avait sous masque « tchèque » vendu Skoda au tandem Dresdner Bank-Krupp, via le futur premier ministre des Finances de De Gaulle, Aimé Lepercq, chef de l’Union européenne industrielle et financière (Schneider), et sous l’Occupation « directeur responsable » du comité d’organisation des houillères (dites « combustibles soligage d’invasion de la France, avaitdes »). Le « Sedan diplomatique » [2], été ratifié le 4 octobre à la Chambre des Députés par 535 voix – de la SFIO à toute la droite réunie – contre 75 : celle des 73 élus communistes, du très droitier mais antinazi Henri de Kerillis et du SFIO Jean Bohey. Le « sursaut » officiel d’après 15 mars 1939 des « pacifistes », pur leurre, n’est revendiqué que par les historiens indifférents aux sources originales, et tous ceux qui, le 10 juillet 1940, votèrent les pleins pouvoirs à Pétain, avaient ratifié Munich et agréé ses suites.

Comment décrire publiquement ce que fut « Munich », où, sciemment, les Apaiseurs permirent au Reich, non seulement de liquider un allié présenté si longtemps aux Français comme pivot de « l’alliance de revers », mais aussi d’effacer leur victoire de 1918 ? Pourquoi parler de ce qui fâche, alors qu’on peut continuer à fustiger la « trahison » des Soviets, le pacte de non-agression germano-soviétique, et à cacher la double réalité qu’ambassadeurs et attachés militaires français et britanniques avaient serinée du tournant de 1932 (où fut nettement perçu, à Paris et à Londres, le tournant antiallemand de la politique extérieure soviétique) jusqu’au jour, inclus, de la signature du pacte, le 23 août 1939 : • 1° contre le péril militaire allemand, « les Russes » voulaient en revenir à l’alliance tripartite de 1914 mais, • 2°, s’ils se heurtaient au veto de Paris et Londres, ils devraient négocier un compromis provisoire avec Berlin. La haine antisoviétique obstinée réalisa toutes les prévisions de septembre 1938, pas seulement celles des communistes, sur les funestes conséquences du « Sedan diplomatique » signé à Munich : l’imminente invasion, que l’alliance et les divisions russes (pas « les taxis de la Marne ») avaient évitée à la France en 1914-1915. C’est l’assassinat francoanglais de la Tchécoslovaquie, suivi du rejet des offres d’alliance soviétiques, formelles et renouvelées, qui définit les « Munichois ». Ceux dont les héritiers contemporains se font aussi allègrement que jadis piétiner par leurs puissants « alliés » ou tuteurs en ferraillant contre des « Munichois » imaginaires.

Notes:

[1] nDLR Marie-René Auguste Alexis Leger, dit Saint-John Perse, fut aussi poète, écrivain et lauréat du prix Nobel de littérature en 1960.

[2] Gabriel Péri, L’Humanité, 01/10/1938.

Références

- Michel Collon spécialiste de la « propagande de guerre »,

Poker menteur. Les grandes puissances, la Yougoslavie et les prochaines guerres, EPO, Bruxelles, 1997, épuisé mais proposé sur les sites de la FNAC et d’Amazon,

Libye, OTAN et médiamensonges : Manuel de contrepropagande, Investig’action, 2011. - Géraud André (Pertinax),

Les fossoyeurs : défaite militaire de la France, armistice, contrerévolution, New-York, Éd. de la Maison française, 1943, 2 vol., 284 p. - Annie Lacroix-Riz,

Le Vatican, l’Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide (1914-1955), Armand Colin, Paris, 2010, 710 p., 21,10 € ;

Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930, Armand Colin, Paris, 2010, 688 p., 40,60 € ;

De Munich à Vichy, l’assassinat de la 3e République, 1938-1940, Armand Colin, Paris,

2008, 416 p., 32 € ;

Aux origines du carcan européen, 1900-1960. La France sous influence allemande et américaine, Delga-Le temps des cerises, Paris, 2016, 197 p., 10,81 €.

Source : La Presse Nouvelle – Magazine Progressiste Juif, n°358 -Septembre 2018